« Le ciel est la limite. Je ne vois pas pourquoi je m’arrêterais. »Auditionné au Sénat à l’été 2022, Rodolphe Saadé, le richissime PDG de CMA CGM (Compagnie maritime d’affrètement - Compagnie générale maritime) n’a pas dissimulé ses appétits. Il faut dire que tout réussit à l’armateur marseillais, numéro 3 mondial du porte-conteneurs, depuis la crise sanitaire.

Hausse erratique de la demande, congestion des ports, pénurie de conteneurs : sous le choc de la pandémie, les prix du fret maritime ont été multipliés jusqu’à sept fois et les superprofits se sont accumulés, historiques. Les 23,4 milliards d’euros de bénéfice net empochés en 2022 par le groupe CMA CGM surpassent même la performance d’un TotalÉnergies et d’un LVMH. Il n’est pas le seul : à l’échelle du globe, les armateurs de porte-conteneurs auront cumulé un peu plus de 215 milliards de dollars de profits la même année.

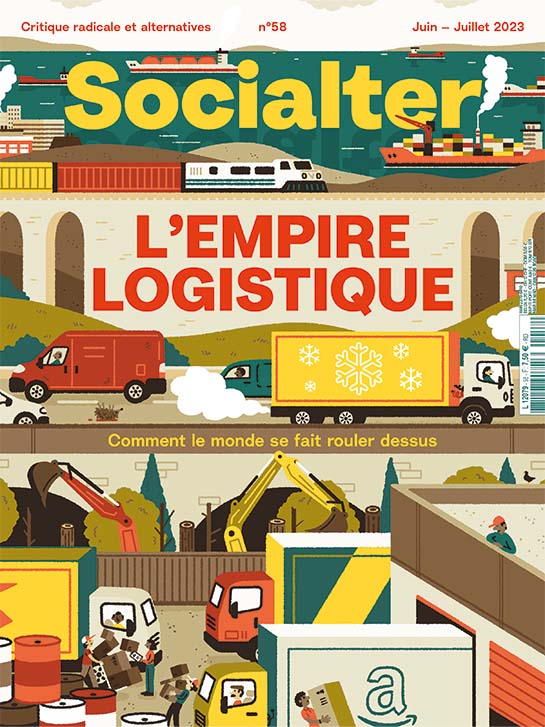

Article issu de notre numéro 58 « L'empire logistique », disponible sur notre boutique.

Sitôt les caisses renflouées, les plus grandes compagnies maritimes se sont empressées d’étendre leur toile, sur terre et dans les airs. Parmi les dernières emplettes de CMA CGM, on trouve Gefco, leader européen de la logistique automobile, et le service de livraison Colis Privé. Le groupe, qui vient de racheter pour 5 milliards d’euros la branche logistique du groupe Bolloré, a aussi fait son entrée au capital d’Air France-KLM pour renforcer sa propre flotte d’avions-cargos et de l’opérateur de satellites Eutelsat pour améliorer le routage de ses porte-conteneurs. Le Danois Maersk, deuxième armateur mondial, a quant à lui englouti la société hongkongaise LF Logistics, s’offrant une flotte de camions à travers l’Asie assortie d’un réseau d’entrepôts.

Pour ces entreprises dopées par la crise, c’est un nouvel horizon qui s’ouvre. « La manne colossale des taux de fret leur a donné la capacité de devenir des géants de l’économie, alors qu’ils n’étaient auparavant que des acteurs du transport maritime », commente Paul Tourret, directeur de l’Institut supérieur d’économie maritime. Professeur à l’Université Laval au Québec, le géographe Frédéric Lasserre abonde : « Il y a ce souci, pour un nombre croissant d’armateurs, d’intégrer l’ensemble de la chaîne logistique afin de faire des économies, d’asseoir un rôle plus important et de moins dépendre des décisions stratégiques d’autres acteurs économiques. »

Course au gigantisme

Si les compagnies maritimes pèsent aussi lourd, c’est avant tout parce qu’elles fournissent au capitalisme mondialisé les conditions mêmes de son existence. N’oublions pas, ainsi que le soulignent les chercheurs Liam Campling et Alejandro Colás dans leur ouvrage Capitalism and the Sea (Verso, 2021), que « ce sont les faibles coûts, la vitesse relative et surtout la régularité et la fiabilité du fret maritime qui ont permis la fragmentation de la production globale ». Aujourd’hui, 90 % des marchandises nous parviennent par bateau.

Déjà colossaux, ces flux pourraient bondir de 40 à 115 % d’ici au milieu du siècle, d’après l’Organisation maritime internationale. Des perspectives alléchantes pour les armateurs qui se pressent au sein d’un oligopole toujours plus sélect : 65 % de la capacité mondiale des porte-conteneurs est désormais aux mains des cinq plus gros acteurs mondiaux. C’est plus que la part du gâteau que se partageaient les vingt premiers en 2005. Non contentes de dominer le marché, ces entreprises se sont en plus regroupées en alliances stratégiques, à l’image de l’alliance 2M entre le numéro 1 mondial MSC et Maersk, et de l’Ocean Alliance unissant CMA CGM au Chinois Cosco Shipping et au Taïwanais Evergreen.

65 % de la capacité mondiale des porte-conteneurs est désormais aux mains des cinq plus gros acteurs mondiaux.

En mer, cette puissance prend la forme de navires aux dimensions de titans : jusqu’à 400 mètres de long. La croissance a été fulgurante : en un demi-siècle seulement, leur capacité est passée de 1 000 EVP (pour « équivalent vingt pieds », soit un conteneur d’environ 6 mètres) à plus de 23 000. « La course au gigantisme a décollé au milieu des années 1990, raconte le géographe César Ducruet, directeur de recherches au CNRS. C’est à ce moment-là que la concentration portuaire et maritime des flux a commencé à se faire sentir. On s’est mis à parler de “hubs portuaires” (de grands ports constituant des nœuds logistiques importants, ndlr), ce qui n’existait pas auparavant. » « Ce gigantisme sert les intérêts des plus gros qui améliorent de cette façon leur productivité, en réalisant des économies d’échelle, complète Paul Tourret. Pour les plus petits acteurs, c’est très difficile de suivre. »

Des cartels déguisés ?

Comment pourraient-ils rivaliser avec ces compagnies surpuissantes qui, non contentes de grossir, coopèrent activement entre elles ? Un porte-parole de la société danoise Maersk indique que ces alliances stratégiques permettent de « partager l’espace à bord des navires » sur certaines lignes, dans le but de renforcer leur « compétitivité » et de maintenir des prix bas. Mais des observateurs suspectent ces partenariats d’aller plus loin. Selon un rapport du Forum international des transports (FIT), ces grandes alliances permettraient aux armateurs de « développer une idée précise des coûts pratiqués par les autres transporteurs », facilitant des « comportements cartellistiques ».

Durant l’épidémie de Covid-19, l’intensification de la pratique du blank sailing (soit l’annulation d’escales ou de voyages par les armateurs) a ravivé les suspicions : ces derniers auraient-ils sciemment, et de manière concertée, « créé la rareté pour améliorer leur rentabilité », s’est interrogé l’économiste Olaf Merk, du FIT. « Si les compagnies maritimes n’ont pas été les seules à générer la situation actuelle, elles en profitent financièrement et ont ainsi fait le choix de la prolonger », a accusé de son côté l’association professionnelle des chargeurs, l’AUTF, en 2020, en pointant du doigt le « maintien d’une flotte insuffisante ».

Un reproche que réfute le porte-parole de Maersk. Il explique que les armateurs ont été mis en difficulté par une « congestion importante dans les ports », provoquée en partie par un manque de camionneurs pour distribuer les marchandises pendant les confinements. On retrouve le même discours dans la communication de CMA CGM, qui avait par ailleurs décidé de « stopper l’augmentation de ses taux de fret spot 4 » en septembre 2021. Des États-Unis à l’Union européenne, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par les autorités ces dernières années, sans qu’aucune preuve d’entente illégale n’ait été apportée jusqu’ici.

Far ouest maritime

La constitution de ces alliances, rendues possibles par une exemption des règles anticoncurrentielles, est loin d’être le seul privilège dont jouissent les armateurs. « Il y a eu une montée en puissance de l’évasion réglementaire et fiscale qui a pris beaucoup d’ampleur depuis les années 1970-1980 », retrace Guillaume Vuillemey, professeur de finance à HEC et auteur du Temps de la démondialisation (Seuil, 2022), dans lequel il précise que le transport maritime bénéficie de régimes « extrêmement favorables dans la quasi-totalité des pays ». En France, la taxation au tonnage (indexée sur les capacités de transport de l’armateur), particulièrement profitable quand les bénéfices s’envolent, aura permis au champion marseillais de s’en tirer avec un taux d’imposition de seulement 2 % en 2021. Une niche fiscale en or dont le manque à gagner pour les finances publiques françaises a atteint la bagatelle de 3,8 milliards d’euros l’an dernier.

Autre dispositif avantageux : les pavillons dits « de complaisance », consistant à voguer sous les couleurs d’un autre pays que celui dans lequel ils sont basés. Véritables « paradisfiscaux » selon le chercheur, ceux-ci permettent aussi de se plier à des réglementations plus souples en matière de droit du travail, de sécurité et de protection de l’environnement. Panama, Bahamas ou encore Malte : voilà le type de pavillons de complaisance listés par la Fédération internationale des ouvriers du transport que l’on retrouve, entre autres, dans la flotte de près de 600 bateaux du groupe CMA CGM.

Selon l’ONG Transparency International, plus de la moitié des navires en circulation dans le monde navigue sous de tels pavillons. « En cas de marée noire ou d’autres problèmes juridiques, ça complique considérablement l’établissement des responsabilités, reprend Guillaume Vuillemey. La plupart des pays qui délivrent des pavillons de complaisance garantissent une opacité complète en termes à la fois de publication financière et de l’identité du propriétaire ultime. »

Cela vaut entre autres, dit-il, pour la fin de vie des navires dont « la quasi-totalité est démantelée dans des conditions assez catastrophiques » sur des plages indiennes, pakistanaises et bangladaises. Bourrés de substances toxiques, les bateaux sont revendus « à des tiers sous un autre nom et un pavillon de complaisance », pour brouiller les pistes. En 2020, un rapport de l’ONG Shipbreaking platform mentionnait Maersk, MSC et CMA CGM parmi les compagnies coupables de telles pratiques, en précisant qu’« aucune plage d’Asie du Sud ne répond aux exigences européennes en matière de sécurité et de protection de l’environnement 1 ». Dans leur communication, ces trois géants vantent pourtant des politiques de démantèlement responsables.

Les travailleurs à bord font eux aussi les frais de cette course effrénée à la maximisation des profits. Libres d’employer une main-d’œuvre internationale bon marché dès lors qu’ils s’immatriculent sous des pavillons de complaisance peu regardants, les armateurs sont susceptibles de proposer des « salaires dérisoires » et des « conditions de travail médiocres à bord », dénonce la Fédération internationale des ouvriers du transport sur son site web.

Écraser les États

Les grands armateurs seraient-ils devenus trop puissants pour être disciplinés ? À l’Organisation maritime internationale (OMI), l’instance de l’ONU en charge des questions de sécurité et de prévention de la pollution dans le secteur du transport maritime, ils exercent en tout cas une « influence disproportionnée » sur l’élaboration des réglementations, selon Transparency International. Les entreprises peuvent en effet « accéder à des documents et en soumettre, assister et prendre la parole lors de réunions à tous les niveaux de prise de décision de l’OMI ».

« Leur pouvoir d’influence est incontestable, appuie Fanny Pointet, de l’ONG Transport & Environment. Dans les événements sur le maritime, CMA CGM est systématiquement citée comme bonne élève. Or, si elle fait partie des entreprises qui ont clairementpris le cap de la transition écologique, certains de ses choix technologiques n’en sont pas moins contestables. » Le gaz naturel liquéfié (GNL) plébiscité entre autres par la compagnie marseillaise, qui émet selon ses chiffres jusqu’à 23 % de gaz à effet de serre de moins que les systèmes traditionnels propulsés au fioul, libère en réalité d’importantes quantités de méthane dans l’atmosphère, comme l’a révélé l’ONG.

Leur caractère stratégique permet aussi aux armateurs de tenir tête aux États, avec lesquels ils agissent parfois aussi en bonne intelligence. Le rapport est également devenu « très favorable aux entreprises du transport maritime », observeGuillaume Vuillemey, qui résume ainsi leur argumentaire : « En cas de crise, vous serez bien contents qu’on soit là, donc il est important que nous restions leaders à l’échelle mondiale. » En France, le groupe CMA CGM avait d’ailleurs bénéficié à son démarrage d’un sérieux coup de pouce de l’exécutif. Comme le rappelle Nicolas Framont dans son essai Parasites (Les Liens qui libèrent, 2022), la Compagnie générale maritime, alors publique, a été cédée en 1999 à un prix symbolique par le gouvernement d’Alain Juppé à l’entreprise de Jacques Saadé (CMA), ses connexions avec le parti présidentiel aidant. L’État volera ensuite à la rescousse de l’armateur au bord du naufrage après la crise financière de 2008. Aujourd’hui, l’influence de CMA CGM, devenu propriétaire du journal La Provence et sponsor de l’Olympique de Marseille, est aussi médiatique et culturelle.

Un pied à terre

À l’interface des terres et des mers, les ports portent la trace de l’irrésistible ascension des armateurs. « C’est un peu moins le cas dans les pays européens, mais dans beaucoup d’endroits dans le monde, les États ont presque complètement abandonné la gestion des infrastructures portuaires à ces entreprises », explique Guillaume Vuillemey.Fin 2022, l’Italo-Suisse MSC a notamment mis la main sur Bolloré Africa Logistics pour la modique somme de 5,7 milliards d’euros, s’assurant une présence dans 42 ports africains tandis que CMA CGM faisait l’acquisition de deux terminaux stratégiques à New York. Une conquête qui prend parfois une coloration géopolitique, notamment du côté de la Chine. Son géant Cosco Shipping n’a cessé d’avancer ses pions ces dernières années, jusqu’en Europe.

De l’achat du port du Pirée, à Athènes, en 2016, à sa prise de participation, l’an dernier, dans le port de Hambourg, l’armateur est un élément-clé des « nouvelles routes de la soie », un projet stratégique consistant à relier économiquement la Chine à l’Europe. Au total, un dixième des capacités portuaires européennes sont désormais sous le giron chinois. Frédéric Lasserre y voit un « calcul commercial et stratégique visant à asseoir l’influence de la Chine à l’international, surtout que Cosco est un acteur d’État ».

À force de croître, ces géants des mers pourraient néanmoins devenir plus difficiles à manœuvrer. Un peu comme le porte-conteneurs Ever Given qui s’était échoué dans le canal de Suez en mars 2021, perturbant le fret maritime à l’échelle mondiale. Ce printemps, le canal de Panama – autre goulet d’étranglement notoire – a quant à lui dû limiter les accès aux plus gros bateaux en raison d’une grave sécheresse.

La surcapacité, soit le fait de « se retrouver avec plein de grands navires qui ne servent à rien », est également un mal chronique du transport maritime qui a déjà causé des faillites, à l’instar de la société coréenne Hanjin en 2016, indique César Ducruet. « Les armateurs sont vitaux, mais aussi au sens négatif du terme. Ce n’est pas très résilient, on dépend trop d’une poignée d’acteurs », estime-t-il. Et si la limite aux ambitions des compagnies maritimes n’était pas le ciel, mais précisément leur avidité ?

1 Contrats négociés à court terme.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don