Le 12 novembre 2019, Elon Musk annonçait un nouveau projet pour Tesla : l’implantation d’une immense usine en Allemagne, au sud-est de Berlin. Pour le constructeur de voitures électriques, la symbolique est forte : jusqu’à maintenant, la seule présence de Tesla en Europe se limitait à une petite usine néerlandaise, dont le rôle se cantonnait à l’assemblage de pièces automobiles intégralement fabriquées aux États-Unis. La production annuelle de cette usine ne dépassait, par ailleurs, que péniblement les 20 000 voitures par an. Cette fois, Tesla, qui aime se faire remarquer par ses projets pharaoniques, a vu les choses en grand puisque 500 000 véhicules devraient à terme sortir annuellement de la Gigafactory 4. Ce sont les imposantes voitures Model 3 et Model Y – qui ont contribué à la renommée de la marque – qui seront assemblées sur les chaînes de montage. Elon Musk a par ailleurs annoncé l’installation sur ce site de la « plus grande usine de batteries au monde ». Un projet qui répond aux ambitions apparemment démesurées du constructeur. Dans le documentaire Avant le déluge (en version originale, Before the flood, 2016), diffusé par la chaîne National Geographic, Elon Musk expliquait même très sérieusement : « Nous avons fait des calculs pour savoir ce dont nous avions besoin pour faire basculer l’humanité entière vers les énergies renouvelables. Et nous avons besoin... de 100 Gigafactories. » Or si l’opération revêt avant tout un intérêt stratégique pour Tesla (l’Europe représente déjà un tiers de ses ventes, mais les importants frais de livraison depuis les États-Unis ou la Chine pouvaient jusqu’ici freiner les ardeurs de certains acheteurs), la portée symbolique n’est pas en reste. L’entreprise américaine vient en effet se frotter directement à la vieille industrie automobile allemande et ses moteurs thermiques pour y produire des voitures électriques high-tech et prétendument écologiques.

Un projet gigadestructeur

Sauf que le vernis vert craquelle d’emblée sous les dimensions « giga » de l’usine qui devrait s’étendre sur 300 hectares de terrain. Pour installer une telle structure, Tesla a prévu de raser 194 hectares de forêt, menaçant l’habitat de certaines espèces animales, ce qui n’a pas manqué de susciter la colère des associations environnementales allemandes. Deux d’entre elles, NABU et Grüne Liga, ont mené une action en justice afin d’exiger de l’entreprise qu’elle respecte ses engagements en matière de préservation de la biodiversité. Tesla a dû temporairement suspendre ses travaux, mais le tribunal administratif a finalement requis le simple versement d’une caution de 100 millions d’euros pour que les opérations de défrichage puissent reprendre. Cette dernière n’a, en outre, toujours pas de permis de construire définitif, mais a toutefois été autorisée à commencer les travaux, dès février 2020, « à ses risques et périls » – c’est-à‑dire en s’engageant à démanteler l’usine si ce permis lui était in fine refusé. Ces polémiques, qui nuisent à l’image d’une entreprise qui a fondé une grande partie de sa communication sur ses ambitions écologiques, ont conduit Elon Musk à promettre sur Twitter que Tesla compenserait cette déforestation en plantant trois fois plus d’arbres qu’elle n’allait en détruire. Mais le constructeur automobile paraît avoir reculé sur son objectif. Dans le rapport accompagnant la demande d’agrément du projet, Tesla ne mentionne la replantation que de 340 hectares de forêt, soit environ la moitié de la surface prévue. Gêné aux entournures dans sa communication, le constructeur devrait annoncer prochainement des compensations supplémentaires. Selon une source proche du projet chez Tesla, « après des discussions avec des ONG environnementales, il est cependant apparu évident que d’autres mesures pouvaient être bien plus bénéfiques et utiles pour la nature locale et la protection environnementale ».

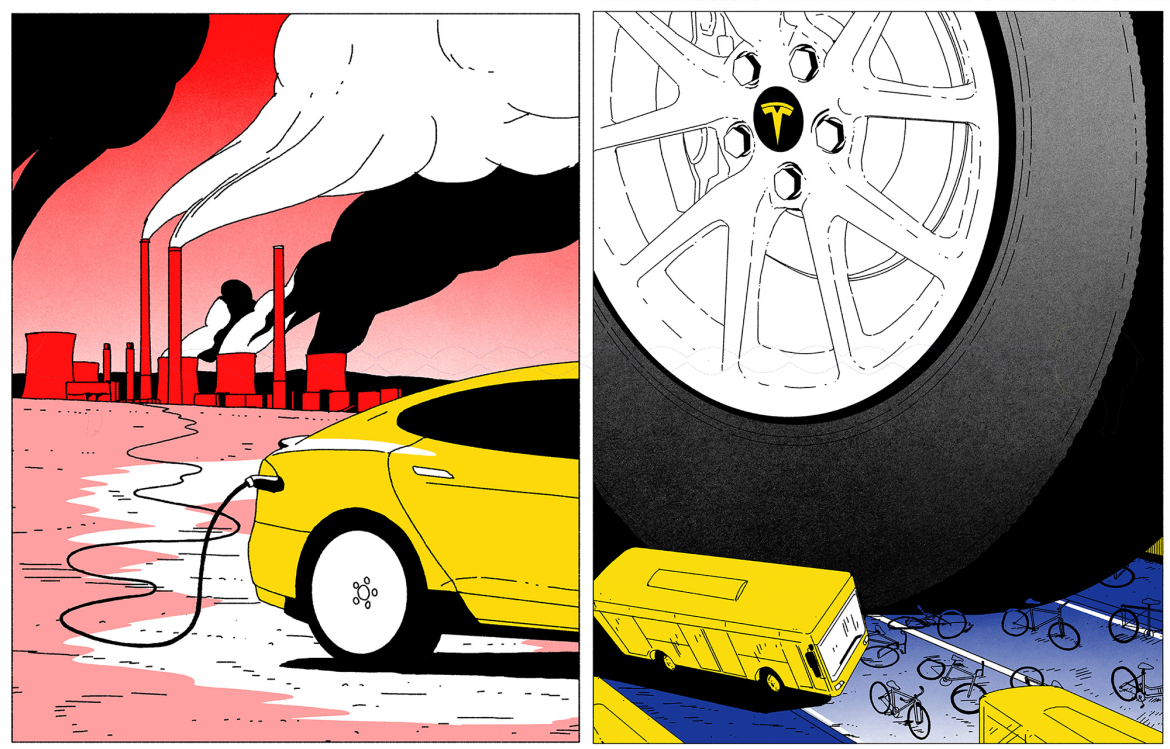

Par ailleurs, le choix même de s’installer dans un pays à l’électricité hautement carbonée peut paraître incohérent avec les velléités écolos de l’entreprise : en Allemagne, l’électricité provenait, en 2019, à 53 % des énergies fossiles, dont près de 30 % pour le seul charbon, selon l’Agence internationale de l’énergie. Sortant une autre carte de sa manche, Elon Musk a annoncé que des panneaux solaires seraient installés sur le toit de l’usine pour alimenter celle-ci en électricité. Cependant, comme le note l’ONG environnementale Robin Wood dans un communiqué, cette promesse avait déjà été faite pour les Gigafactories du Nevada et de Shanghaï... sans être suivie d’effets. Il apparaît cependant peu probable que ces panneaux solaires puissent réellement compenser les besoins en électricité d’une telle infrastructure. Selon Laurent Castaignède, ingénieur et auteur du livre Airvore ou la face obscure des transports (Écosociété, 2018), s’il est difficile d’avancer des chiffres précis, « nous ne sommes vraisemblablement pas sur le même ordre de grandeur » entre l’électricité utilisée par l’usine et celle produite par ces panneaux solaires.

Des voitures trop grandes pour être écologiques

Au-delà des astuces pour tenter de compenser les coûts environnementaux de l’implantation d’une telle Gigafactory, les voitures électriques de la marque Tesla n’ont toujours pas fait leurs preuves sur le terrain écologique. Plutôt que de développer des véhicules électriques petits et légers, économes en ressources, Tesla a dès le départ misé sur d’imposantes voitures de sport disposant d’une autonomie dépassant désormais les 500 kilomètres. L’ambition de la marque est de construire des voitures électriques haut de gamme capables de rivaliser avec leurs homologues thermiques. « Personne ne va payer 100 000 dollars pour une version électrique de la Honda Civic », expliquait Elon Musk dans son plan pour Tesla, faisant référence à la petite berline de son concurrent. Mais pour que des voitures aussi lourdes et aussi rapides puissent tenir de telles distances, il est dès lors nécessaire de les doter de batteries à leur mesure. Une batterie de Tesla, essentiellement composée de métaux rares, peut dépasser les 500 kilos. Or, « l’extraction de ces métaux fait partie des activités humaines parmi les plus polluantes », rappelle Philippe Bihouix, ingénieur et auteur de L’âge des low tech (Le Seuil, 2014).

Il n’a certes pas fallu attendre Tesla pour voir arriver, sur nos routes et dans nos rues, des véhicules de plus en plus lourds. En 1953, une voiture pesait en moyenne 846 kilos ; près de soixante-dix ans plus tard, elle en pèse 400 de plus. La faute aux SUV, ces voitures de sport massives. La Model Y de Tesla, elle, dépasse les deux tonnes à vide. Pour lutter contre cette tendance au surpoids, la convention citoyenne pour le climat (CCC) avait proposé de taxer les véhicules de plus de 1 400 kilos proportionnellement à l’excédent de poids. Une fois passée dans les mains des députés français, la mesure, qui verra le jour dès le 1er janvier 2022, placera finalement le plancher à 1 800 kilos, si bien que moins de 2 % des véhicules en circulation seront concernés – au lieu de 26 %. Par ailleurs, la loi exempte les véhicules électriques de cette obligation, alors même qu’une étude de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) notait que « les véhicules électriques sont 22 % plus lourds que la moyenne des [véhicules thermiques] de leur gamme ». Tesla va donc pouvoir continuer à fabriquer d’imposantes voitures sans être pénalisée.

Pollutions cachées et effets pervers

Sans compter que le bilan écologique d’une voiture ne se limite pas à sa propulsion. Si une voiture électrique ne rejette pas directement de dioxyde de carbone lorsqu’elle roule, elle n’est pas pour autant totalement « propre ». Des particules fines sont émises lors du freinage, et ce sur les véhicules thermiques comme électriques – un rapport de la Commission européenne concluait en 2005 que 348 000 décès prématurés par an pouvaient être attribués aux particules fines. Selon une étude espagnole, entre 60 et 70 % des particules fines proviennent des freins et des pneus sur une voiture thermique, le reste étant effectivement dû à son moteur. En revanche, plus une voiture est lourde, plus ses émissions de particules fines sont importantes. En prenant en compte la tendance au surpoids des voitures électriques, l’OCDE conclut que les émissions de PM2,5, les plus petites des particules fines mais aussi les plus dangereuses, seraient 3 à 8 % supérieures pour les véhicules électriques.

Et ce choix de modèle d’autos rapides, lourdes, autonomes, n’est pas sans conséquences sur l’ensemble du secteur, puisque la force économique de Tesla lui permet d’accéder aux métaux dits « critiques » [cobalt, nickel, lithium, etc., ndlr] nécessaires à la fabrication de batteries… au détriment des concurrents adoptant un modèle plus économe. « Il n’est déjà pas possible de substituer l’ensemble du parc automobile mondial par des voitures électriques en vingt ou trente ans, affirme Laurent Castaignède. Donc si des gens achètent des voitures surdimensionnées, ils privent d’autres personnes d’accès aux batteries », explique-t-il. La batterie d’une seule voiture Tesla pourrait donc permettre à plusieurs petites voitures électriques de circuler – ou mieux encore, à des deux-roues motorisés électriques de sillonner les rues, leurs homologues thermiques pouvant émettre jusqu’à dix fois plus de monoxyde de carbone qu’une voiture, selon une étude de l’International Council on Clean Transportation (ICCT), une ONG spécialisée dans les transports propres.

La voiture individuelle comme modèle de société

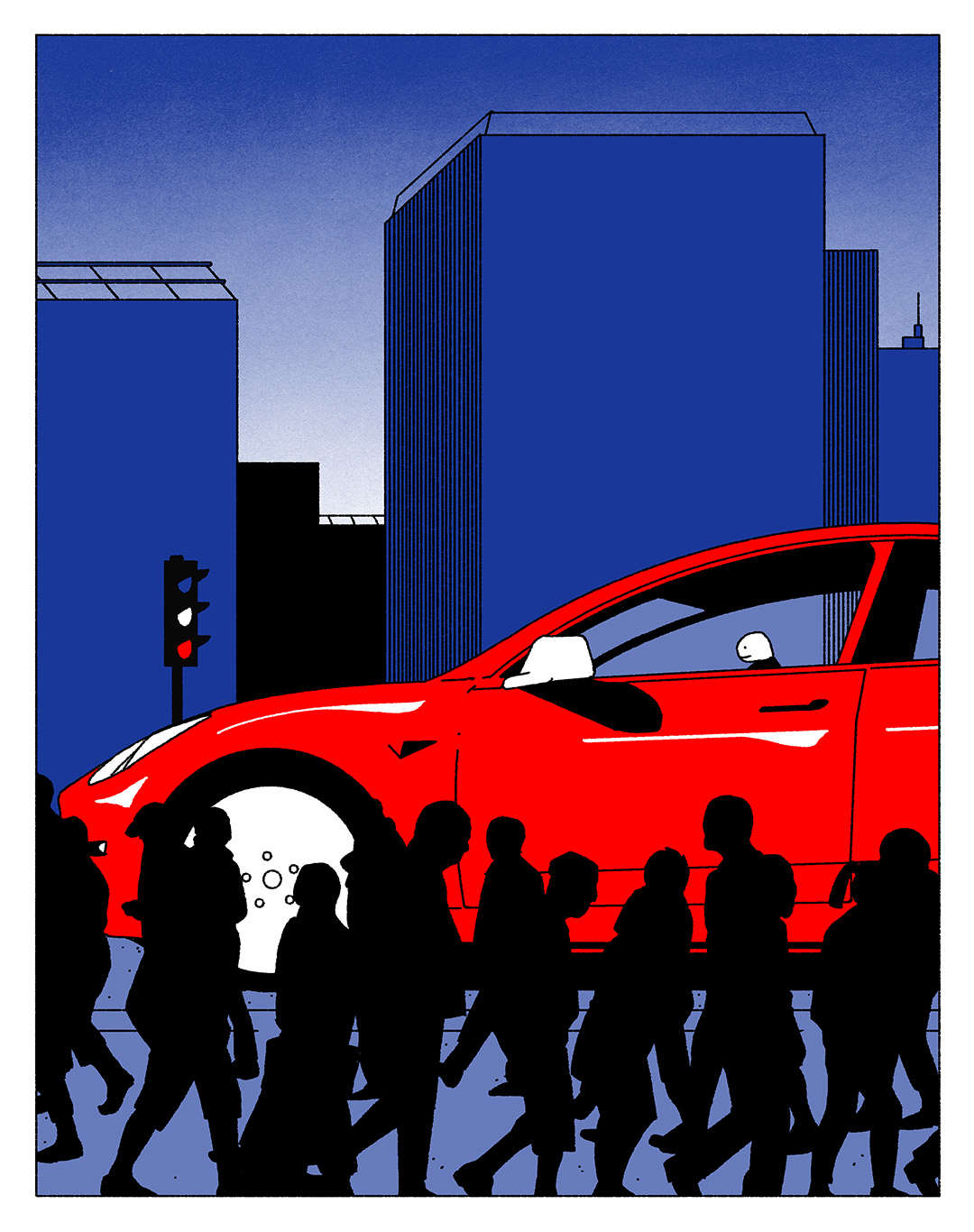

Et quid de la mise en commun d’une partie du parc de véhicules pour économiser les ressources et réduire les émissions ? La question n’est pas à l’agenda de Tesla, la voiture électrique individuelle restant pour l’entreprise le modèle incontournable. Elon Musk n’hésite d’ailleurs pas à manifester son profond mépris pour les transports en commun : « Je pense que les transports en commun sont pénibles. Ça craint », avait-il déclaré sommairement lors d’un événement organisé par Tesla. Avant de s’interroger : « Pourquoi auriez-vous envie d’effectuer un trajet au milieu de nombreuses personnes, un trajet qui ne part pas d’où vous le souhaitez, ne démarre pas quand vous le souhaitez, n’arrive pas où vous le souhaitez ? » Une approche à contre-courant de la nécessaire transition et de la tendance actuelle au sein des populations occidentales. Une enquête du Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques (Certu), menée sur plusieurs villes françaises et suisses, a ainsi montré que les transports en commun, la marche ou le vélo étaient de plus en plus privilégiés par les citoyens. « Le malheur, c’est que les alternatives n’existent pas, notamment dans le monderural et dans les petites villes », souligne Vincent Kaufmann, sociologue à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), l’un des auteurs de l’étude. Ce n’est manifestement pas de Tesla que le changement viendra.

Si Tesla a construit sa renommée en s’opposant à l’industrie automobile thermique, elle n’en partage pas moins avec cette dernière des objectifs communs. Pour survivre, le constructeur a besoin que les pouvoirs publics continuent de soutenir financièrement le modèle de la voiture individuelle. Ceux qui décideraient de s’acheter un véhicule électrique peuvent ainsi bénéficier non seulement d’aides communes à toutes les voitures, comme la prime à la conversion, mais également de diverses aides spécifiquement pensées pour les voitures électriques : bonus écologique, aide à l’installation d’une borne de recharge, exonération de la taxe d’immatriculation… La firme essaie par ailleurs de capter le maximum de subventions publiques pour se développer. Entre 2009 et 2015, Tesla a ainsi reçu plus de 2,3 milliards de dollars d’aides et bénéficié d’exonérations de taxes de la part de la Californie, du Nevada et du gouvernement fédéral américain. Enfin, Tesla profite également du marché des crédits carbone – un crédit carbone est une unité générique équivalant à 1 tonne de CO2 évitée ou séquestrée. En Europe, les marques automobiles doivent limiter leurs émissions moyennes de CO2 par véhicule à 95 grammes par kilomètre, sous peine d’amende. Mais il leur est possible d’acheter des crédits carbone à d’autres entreprises automobiles moins émettrices de CO2. Tesla profite donc allégrement de ce mécanisme pour renflouer sa trésorerie. Et le même système existe aux États-Unis, ce qui aurait permis, selon les estimations, à la firme d’empocher en dix ans 1,7 milliard de dollars grâce à la vente de ses crédits carbone. Alors que l’entreprise prône la transition écologique, elle est en réalité fortement dépendante économiquement de la pollution générée par le reste de l’industrie automobile thermique.

Bluff technophile

Si Elon Musk se défend d’être un « chasseur de subventions », son entreprise automobile est en fait largement tributaire de financements extérieurs. La vente de ses véhicules n’a jamais permis à Tesla d’être une entreprise rentable. Sa stratégie s’apparente davantage à celle d’un concepteur de logiciels de la Silicon Valley qu’à celle d’un constructeur automobile. Sauf que, comme le rappelle le journaliste Edward Niedermeyer dans son livre consacré à Tesla, « dans un logiciel, la phase de développement est centrale. Une fois qu’un logiciel existe, cela ne coûte presque rien d’en faire des copies. [Alors que dans l’industrie automobile], chaque voiture supplémentaire a un coût important puisque cela nécessite des matériaux et du travail pour la fabriquer ». Or, si Tesla réussit à concevoir des voitures innovantes, elle a des difficultés à être efficace dans son processus de production. Alors que la firme s’était fixé comme ambition de produire 500 000 véhicules par an d’ici 2018, cet objectif a été maintes fois repoussé pour n’être péniblement atteint qu’à la fin de l’année 2020. Ce qui n’empêche pas Tesla de se montrer résolument optimiste avec ses prévisions en annonçant que 500 000 voitures seraient produites annuellement par la seule Gigafactory allemande d’ici 2022. Des objectifs peu réalistes mais qui permettent à Tesla de survivre. Si l’entreprise ne réussit pas à être rentable, elle fait moult promesses à des investisseurs pour nourrir la confiance dans la capacité de la technologie à résoudre toutes sortes de problèmes – ici principalement écologiques. Ce discours a permis à Tesla de réunir pas moins de 14 milliards de dollars ces dix dernières années, lors de levées de fonds successives. Sa valeur en Bourse a quant à elle été multipliée par dix en un an, contribuant à faire d’Elon Musk (également fondateur de SpaceX et de SolarCity) la première fortune mondiale. Au-delà d’une stratégie financière visant à diversifier ses investissements, cette foi dans le succès futur de Tesla est symptomatique d’un phénomène plus large, comme l’explique le sociologue Arnaud Saint-Martin : « Dans les années 1970-1980, un nouveau régime de science axé sur la technologie et sa marchandisation émerge, accouchant de projections vers un avenir radieux. Tesla s’inscrit dans ce registre technophile. » Plus qu’une entreprise, Tesla est un projet qui transformera à terme le monde et l’humanité.

Une voiture sans conducteur et sans remords

Pour continuer à produire du rêve, Tesla compte donc fortement sur l’innovation technologique. Chaque année, la firme dote sa voiture de nouveaux gadgets : écran gigantesque, caméra antivol… et peut-être bientôt une voiture sans pilote. Si actuellement le mode « conduite automatique » ne remplace pas totalement le conducteur, il sera, à l’avenir, possible de dormir pendant un trajet et laisser la voiture nous mener jusqu’à notre destination (nous assure Tesla). À en croire Elon Musk, la voiture autonome deviendra la norme dans le futur et sera « dix fois plus sûre » que son équivalent manuel. Ses défenseurs vantent même ses bénéfices écologiques : grâce à une conduite plus souple, elle minimiserait les accélérations et freinages superflus, tandis que le risque d’embouteillage serait réduit du fait de la capacité de ces voitures à se coordonner entre elles pour éviter d’encombrer les routes. Mais à supposer que cette technologie devienne suffisamment mature, serait-elle si désirable ? Il est probable que ces voitures génèrent au contraire une surconsommation d’électricité. Bardées de capteurs, elles nécessitent encore plus de « métaux rares » que les voitures électriques manuelles et devront être capables de transférer en permanence des données via le réseau 5G. Surtout, les passagers d’une voiture autonome pourraient être tentés de prendre leur voiture pour les déplacements les plus insensés. Dans une étude parue en 2018, le chercheur américain Mustapha Harb et ses collègues ont essayé de simuler le comportement d’individus disposant d’une de ces voitures autonomes. Pour cela, ils ont attribué à différentes familles une voiture avec chauffeur pendant une semaine. Leur conclusion suggère que les individus effectueraient des déplacements qu’ils n’auraient jamais faits sans ces voitures autonomes : les individus faisaient ainsi près de 60 % de trajets supplémentaires quand ils n’avaient pas à conduire leur voiture. Le nombre de trajets dépassant les 30 kilomètres avait, lui, presque doublé. Les chercheurs notent d’ailleurs que ces résultats pourraient être encore démultipliés dans le cas où les personnes disposeraient réellement d’une voiture autonome : débarrassées de leur chauffeur humain, de telles voitures pourraient être sollicitées à toute heure de la journée, seraient infatigables… de sorte que l’on n’éprouverait aucun remords à les utiliser pour tous les déplacements possibles, même les plus insensés.

Jamais économe d’une promesse, Tesla envisage même des moyens pour ses clients de rentabiliser l’achat d’une voiture autonome : à terme, chaque propriétaire pourrait laisser en libre utilisation sa voiture, qui irait alors déambuler dans les rues à la recherche de clients pour une course, moyennant finance. Le futur vert selon Tesla ressemblerait donc à cela : des bolides électriques autonomes ultra high-tech de deux tonnes circulant dans les rues à la recherche de leur propriétaire (ceux susceptibles de débourser la somme nécessaire, aujourd’hui entre 50 000 et 200 000 euros selon le modèle) ou de manants désireux d’emprunter ce moyen de transport – bref, des véhicules roulant de façon quasi continue sur les routes et se rechargeant via des infrastructures financées par la collectivité. Comme le stade ultime de la civilisation de la voiture. De quoi mûrir les mots couchés par André Gorz, en 1973 : « Le vice profond des bagnoles, c’est qu’elles sont comme les châteaux ou les villas sur la Côte : des biens de luxe inventés pour le plaisir exclusif d’une minorité de très riches et que rien, dans leur conception et leur nature, ne destinait au peuple. »

Cet article vous a plu ? Abonnez-vous à Socialter et soutenez une rédaction indépendante et engagée ! Nous avons besoin de votre soutien.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don