«Vous êtes anthropologue c’est ça ? Ça tombe bien : vous avez d’vant vous les derniers spécimens de pêcheurs de saumons de l’Allier. La question, c’est qui va mourir en premier, nous ou le saumon. J’espère que ça sera nous. » Le type qui nous tend la main et fait les questions et les réponses, c’est Denis Prudent, ouvrier à la retraite et pêcheur. Louis Sauvadet, qui sourit mollement derrière lui en le voyant faire son show, l’a convié à notre rendez-vous. Peut-être parce que lui n’avait pas la foi, ou plus l’énergie, et qu’il faut bien donner le change.

Les deux amis sont membres de l’Association protectrice du saumon, une association de pêcheurs créée en 1946, agréée au titre de l’environnement en 1999, sous l’influence de Louis qui en occupe désormais la présidence. Sans se faire prier trop longtemps pour épauler son ami, Denis a pris les choses en main et envoyé la veille par email un programme minuté pour un tour des plus mythiques « coups » à saumon du coin. Comprendre les spots de pêche jadis les plus courus.

Article de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.

On n’en demandait pas tant mais on comprend l’envie de se remonter le moral et de se remémorer le grand frisson du premier saumon. Première étape : visite privée du musée local dédié au seigneur du fleuve, la Maison du saumon et de la rivière de Brioude.

Une espèce mythique

Entre deux tirades de Denis, on arrive quand même à toucher deux mots à Louis sur son lointain passé de pêcheur amateur. « J’ai grandi sur les bords de l’Allier dans les années 50, à Sauvagnat-Sainte-Marthe au sud d’Issoire. Quand t’as 14 ans et qu’on te dit que dans la rivière là, y a un poisson qui va au Groenland, c’est complètement mythique. » Vu des plateaux reculés de l’Auvergne, c’est encore plus fascinant. Après avoir vu le jour dans le Haut-Allier au plus près de la source, le salmonidé parcourt quelque 5 000 kilomètres jusqu’au large du Groenland pour se nourrir de plancton et de petites proies afin d’atteindre sa taille adulte.

Après un à trois ans passés en mer, il revient se reproduire à l’endroit exact où il est né, guidé, selon des recherches récentes, à la fois par les courants marins, le magnétisme terrestre, des points de repère célestes et, enfin, un sens olfactif très développé qui lui permet de reconnaître à l’approche des côtes l’odeur et la composition chimique de l’eau dans laquelle il a grandi. Il entame alors un parcours de près de 1 000 kilomètres à contre-courant, de Saint-Nazaire à la vallée du Haute-Allier.

« Quand t’as 14 ans et qu’on te dit que dans la rivière là, y a un poisson qui va au Groenland, c’est complètement mythique. »

Le jeune Louis, futur ingénieur chez Michelin à Clermont-Ferrand, se met à collecter tous les livres, articles et brochures qu’il peut trouver sur le saumon, et rêve d’en pêcher. Mais le matériel est coûteux et il faut être initié. Alors il continue à se renseigner sur cette espèce et son histoire : « Autrefois, au milieu des terres, dans le Massif central ou en Suisse via le Rhin, c’était une ressource alimentaire venant de l’océan qui pouvait sauver de la famine des gens qui n’avaient jamais vu la mer. » En se documentant, il commence aussi à réaliser que cette longue migration fait du saumon une victime potentiellement deux fois plus exposée aux obstacles et dangers, en eau douce et dans l’océan. Le pire des deux mondes, en quelque sorte.

Ranger la canne

Depuis le début du XXe siècle, les bords de l’Allier sont très courus pour la pêche sportive du saumon. La pratique à la mode attire beaucoup de touristes fortunés, britanniques notamment, qui laissent leur matériel de pêche dans les greniers d’hôtel d’une année sur l’autre. Un colonel écossais, sachant qu’il ne pourra plus venir à la pêche, charge son hôte sur place de léguer le sien à un jeune du coin « qui a l’esprit sportif et de belles valeurs ». Louis, membre de l’association de pêche locale, est choisi.

Aux anges, il se met enfin à pêcher le saumon. Il en prendra six en dix ans. « C’est une pêche où il faut être tenace. Tu peux pêcher pendant deux ans sans en avoir un seul et la troisième année en avoir dix au bout de ta ligne. Il y a une part de connaissance de la rivière, d’observation et de chance. » Louis prend surtout l’habitude de beaucoup observer.

À partir du milieu des années 1970, par intérêt naturaliste, il se met à aller scruter les frayères un peu en aval de Brioude dans les gorges de l’Allier. Dans ces zones de reproduction, la femelle creuse des nids peu profonds dans le gravier où elle dépose les œufs afin que le mâle puisse venir les féconder. Le déclic vient en 1982. Alors que la pêche au printemps a été extraordinaire cette année-là, Louis constate à l’automne qu’il n’y observe quasiment aucun gros poisson. La taille renseigne sur le fait qu’il s’agit d’une femelle, qu’elle a beaucoup d’œufs et un bon patrimoine génétique.

Or, sans gros poissons sur les frayères, pas de saumons trois ou quatre ans plus tard. Alerté, Louis réalise l’urgence de la situation. Et même si la pêche amateur est loin d’être la première cause de l’effondrement de la population de saumons sauvages, il décide de remiser définitivement sa canne à pêche pour dédier son temps de loisir à l’observation de l’évolution et la protection de l’espèce.

Un saut d’obstacles à contre-courant

Devant un planisphère un peu vieillot avec des grosses flèches schématisant la course aller-retour du saumon de la Loire, Louis détaille un parcours-type, qui sonne presque déjà comme un lointain souvenir : « Un saumon entré en octobre à Saint-Nazaire migre jusqu’au printemps le plus haut possible, et s’arrête quand l’eau atteint le seuil de 18 degrés. Certains, vigoureux, sont déjà arrivés en amont de l’Allier. D’autres n’atteignent que Vichy, encore sur la Loire. Ils s’arrêtent tout l’été quand les températures sont trop hautes et le débit trop bas, puis ils recommencent à migrer vers le Haut-Allier à la fin septembre pour frayer en général entre novembre et décembre. » Ça, c’est dans le meilleur des cas. Dans la course contre la montre du saumon de l’Allier, il est des endroits où il ne fait pas bon s’arrêter.

À cause des prédateurs, comme les silures, introduits dans la Loire par des pêcheurs peu scrupuleux, ou les cormorans qui remontent de plus en plus le fleuve, faute de nourriture en aval. Ou à cause des coups de chaud, de plus en plus fréquents en été : une température de l’eau qui dépasse les 23 degrés est létale pour le saumon. Sur sa route, celui-ci trouve surtout d’innombrables obstacles, à commencer par les nombreux barrages et centrales hydroélectriques qui fleurissent à partir des années 1920 et qui lui barrent littéralement la route.

Quand il ne se fait pas aspirer et broyer dans les turbines. Une première prise de conscience collective de l’urgence, au niveau associatif et politique, coïncide avec celle de Louis, au début des années 1990. On estime alors à une centaine de poissons seulement la population de saumons sur l’ensemble de l’axe Loire. Cette préoccupation est reprise dans le plan « Loire Grandeur nature » lancé en 1994 par Michel Barnier, alors ministre de l’écologie, une date qui sonne comme un tournant dans la région, et fait naître les espoirs. Des échelles à poissons, ces dispositifs permettant aux saumons et aux autres migrateurs de franchir les obstacles comme des barrages, sont généralisées et perfectionnées.

En 1998, un important barrage en amont de l’Allier, à Saint-Etienne-du-Vigan, est détruit, et un autre projet abandonné sur la Loire à quelques kilomètres de là. Au téléphone, Roberto Epple, le président de SOS Loire vivante qui a mené la lutte, rappelle le contexte : « Suite aux différentes victoires obtenues dans les années 1990, la continuité écologique sur l’axe Loire-Allier a été beaucoup améliorée. Pour le saumon, on a cru qu’on était sur la bonne voie, avec une pointe à 1 238 individus à Vichy en 2003, 1 177 en 2015. Mais un nouveau déclin a commencé il y a une dizaine d’années. »

Voir le fond

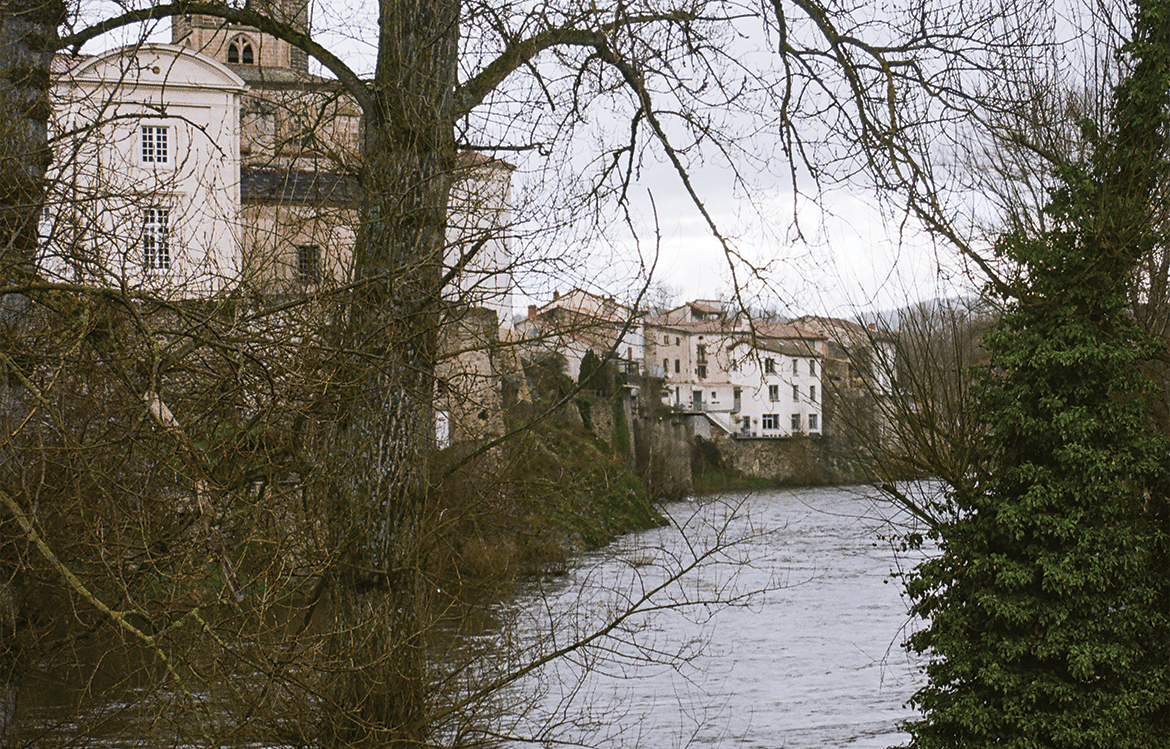

En cause, Louis comme Roberto avancent les effets de plus en plus prégnants du dérèglement climatique. « En eau douce, l’augmentation de la température de l’eau réduit de plus en plus la fenêtre de migration. Dans l’océan, surtout au niveau du cercle arctique, on ne sait pas encore très bien ce qui se passe mais il est certain que toute la chaîne alimentaire est bouleversée », précise Louis alors que Denis nous emmène au barrage de la Bageasse, mythique spot de pêche où les Brivadois se pressaient naguère pour admirer les saumons sauter. En cause aussi, le plan Loire qui s’essouffle et patine, malgré les avancées.

Comme l’aménagement du barrage de Poutès dans le Haut-Allier visant à rendre ce dernier « transparent », c’est-à-dire sans impact sur la migration des saumons alors qu’il a représenté un obstacle quasiment infranchissable pendant des dizaines d’années, depuis sa construction en 1943. Les yeux perdus dans les tourbillons assourdissants d’une passe à poissons, Louis a de bonnes raisons d’être accablé. Sur le site très « web 1.0 » de l’APS, un message laconique en police rouge défile en permanence.

Au moment où on a retrouvé Louis et Denis, on pouvait y lire, apparaissant progressivement à l’écran : « À ce jour 3 saumons ont franchi Vichy 0 le barrage de Langeac 0 le barrage de Poutes. » L’indicateur clé pour le nombre de saumons qui remontent le bassin Loire-Allier, c’est Vichy. En 2023 : 96. En 2024 : 62. 2025 s’annonce catastrophique. « Encore deux années comme ça et c’est terminé », résume Louis, en chaussant quand même ses lunettes à verres polarisants qui permettent d’atténuer la réverbération, et de mieux voir le fond de la rivière. On ne sait jamais. À titre de comparaison, au XVIIIe siècle, on estime à 100 000 le nombre de saumons qui traversaient l’estuaire de la Loire pour rejoindre ses affluents, et à 20 000 le nombre de ceux qui atteignaient les eaux vives des gorges de l’Allier.

La beauté du geste

Sur tous les ponts que la voiture de Denis emprunte pour nous emmener d’une rive à l’autre, on croise le panneau stipulant fièrement : « L’Allier - Rivière à saumons ». Pour combien de temps encore ? Ici, le saumon est partout, sauf dans la rivière. Dans tous les cœurs, sur toutes les lèvres, en statue, en pin’s, et même en tartare au menu du petit restaurant de Brioude où Denis a réservé une table pour le déjeuner. Sauf qu’il vient de loin, et d’un élevage. Difficile en effet de sensibiliser le grand public à la protection du saumon sauvage alors qu’il n’y a jamais eu autant de saumon d’élevage commercialisé. « Troisgros a retiré son mythique saumon à l’oseille de sa carte quand il n’a plus trouvé de saumon sauvage de la Loire. Le goût était incomparable », se souvient Louis.

Au début des années 2000, beaucoup d’espoir a été placé dans la création à Chanteuges d’un Conservatoire national du saumon sauvage doté d’un ambitieux bassin de salmoniculture. L’idée était de répondre au dépeuplement en élevant des jeunes saumons (appelés alevins) avant de les rejeter dans l’Allier pour soutenir le renouvellement de l’espèce. Le procédé, qui ne fait pas l’unanimité, montre des résultats mitigés. Pour Roberto Epple, « la salmoniculture est un dernier recours. La meilleure des salmonicultures, c’est une rivière intacte. » La formule est cinglante, mais est-ce encore possible ?

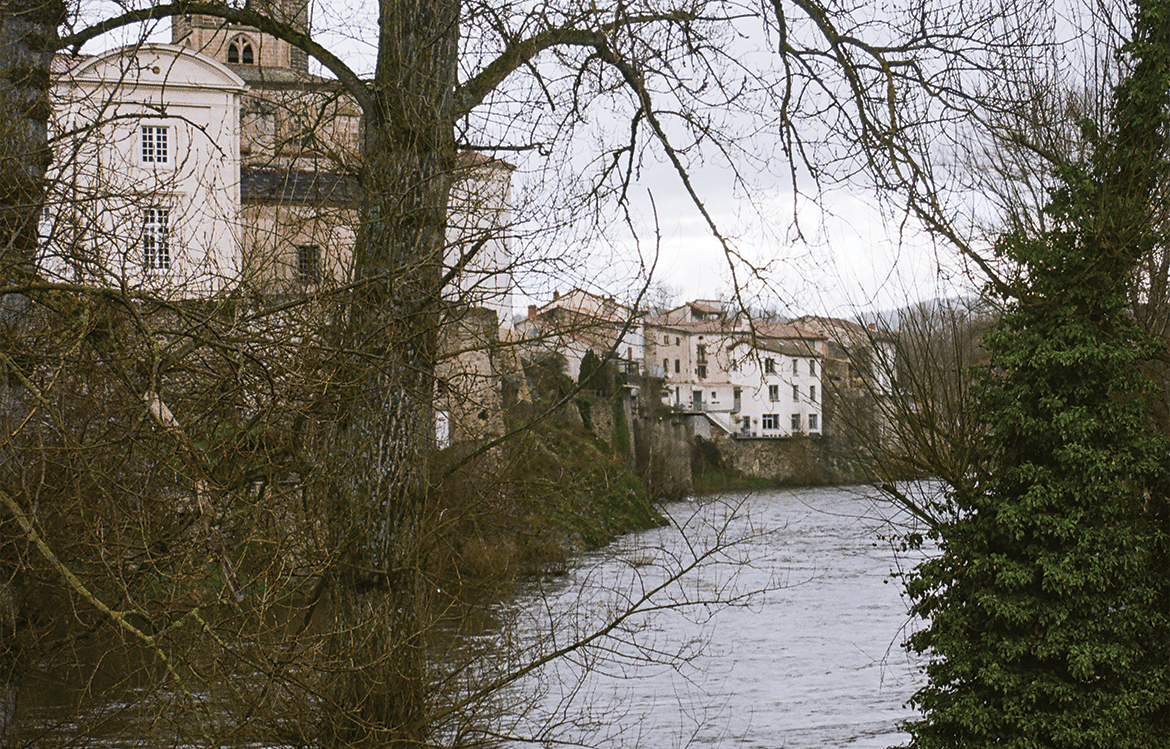

« On est sur le Titanic », lance Denis, qui a revêtu sa tenue de pêche intégrale, et s’enfonce dans l’eau pour une démonstration de pêche à la mouche du côté de Lavoûte-Chilhac. Sous les yeux amusés de Louis, qui commente, les mains dans le dos, la force du courant. Denis lève sa canne, décompose les étapes : « Ciel, pause, lance ! » Sur son appât, il n’y a plus d’hameçon. Mais le geste, gracieux et ample, technique et précis, perfectionné pendant de longues heures d’entraînement, ne s’oublie pas.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don