Au pied des tours du quartier de la Fontaine d’Ouche, armés de leurs râteaux, Jean-Claude, Job, Rachel et quelques autres habitants cassent des mottes de terre. Ce potager est l’une des deux parcelles de 1 000 mètres carrés cultivées collectivement au milieu du béton de cette banlieue de Dijon. Aux commandes de ce projet vert : la Maison-Phare, association d’éducation populaire née en 2016 de la fusion d’un centre social communal et d’un projet de maison des jeunes et de la culture (MJC).

Entre son bâtiment principal, son extension qui abrite un café-restaurant, ses jardins et ses nombreux ateliers hors les murs, la Maison-Phare distille sa pédagogie un peu partout dans les rues de la Fontaine d’Ouche. Cette zone de l’ouest dijonnais, située à une vingtaine de minutes en bus du centre-ville, compte plus de 18 000 habitants, dont 7 000 habitent la partie désignée comme quartier prioritaire de la ville (QPV). Une quarantaine de nationalités s’y côtoient, concentrées essentiellement dans le QPV, qui est également marqué par des taux élevés de pauvreté (46 %) et de chômage (36 %).

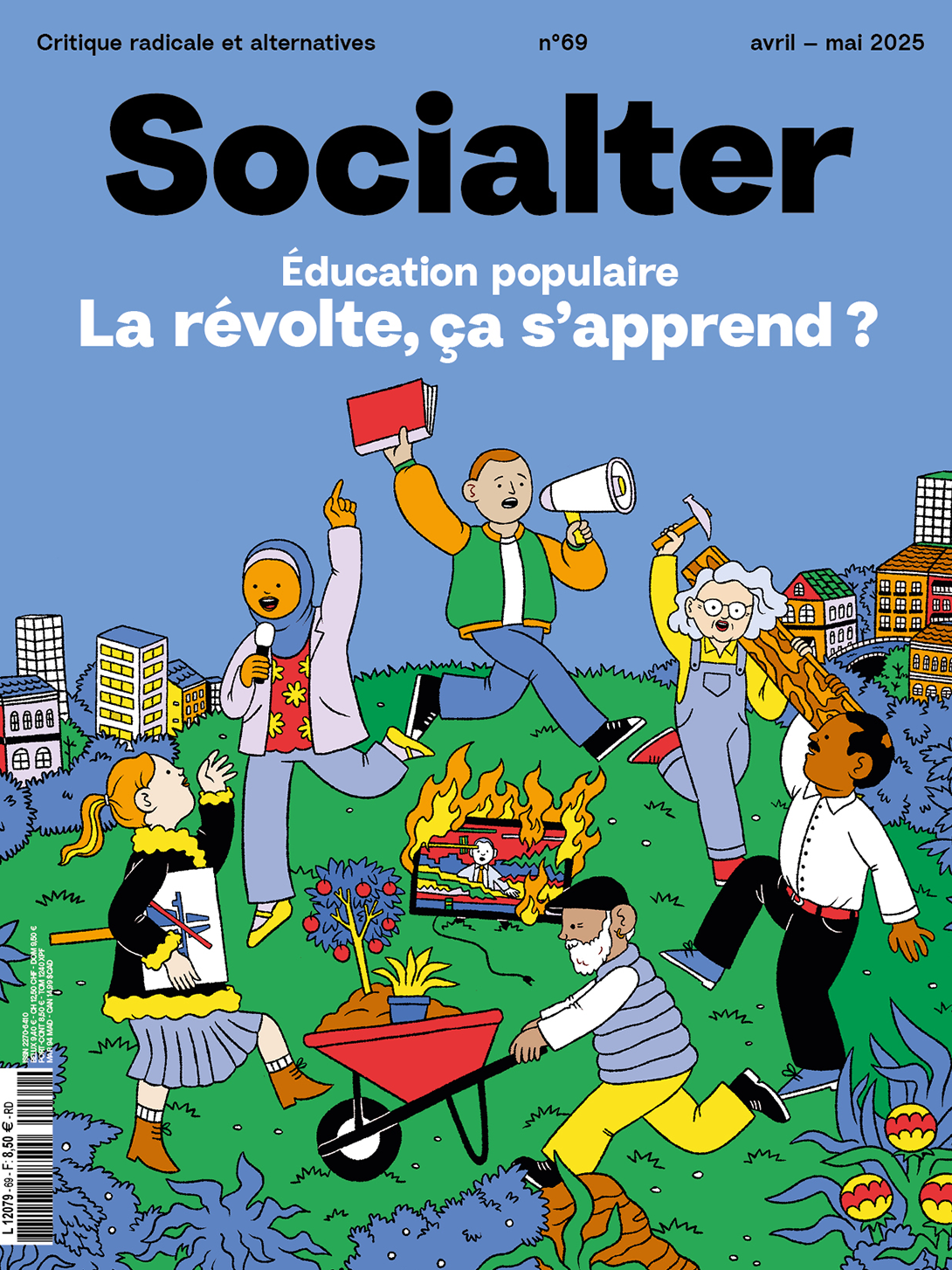

Article de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.

« Nous n’avons pas vraiment un modèle de MJC, avance Mathieu Depoil, directeur de la Maison-Phare, dont la structure est toutefois affiliée à la Fédération des MJC. Nous proposons très peu d’activités socioculturelles, mais plutôt de l’éducation populaire politique. » Même si l’agenda de l’association affiche quelques activités plutôt classiques – danse, échecs, théâtre, guitare –, il laisse en effet vite transparaître une dimension plus alternative du lieu, à travers quelques événements : « Fabriquons nos propres produits pour le corps et le visage », « Végétalisation de la mare et plantation d’aromates », « Parlons d’intimité à nos enfants »…

Je fais donc je suis

Le maraîchage est l’un des projets proposés par la Maison-Phare qui a le plus de succès. Depuis la création des potagers, en 2019, le nombre de bénévoles qui viennent retourner la terre, planter les graines ou récolter les légumes n’a cessé d’augmenter : « Ils étaient quatre ou cinq au début, maintenant, ils sont entre vingt et trente », comptabilise Yoann Cumin, animateur maraîcher. Lui est salarié de la Maison-Phare, comme une vingtaine d’autres éducateurs et animateurs, pour qui l’aspect politique de cette association ne fait pas de doute.

Mathieu Depoil, directeur de la Maison-Phare à Dijon.

« Quand tu te réappropries un système de production en bas de chez toi, c’est totalement politique, car tu touches à l’approvisionnement en nourriture, au système alimentaire… »

« À partir de constructions collectives d’activités, de réflexions et de pratiques avec les habitant·e·s, nous tentons d’animer et d’organiser des espaces d’émancipation par la conduite d’actions dans nos murs, dans la rue, sur les places et en pied d’immeubles », résume la Maison-Phare sur son site. « Quand tu te réappropries un système de production en bas de chez toi, c’est totalement politique, confirme Yoann Cumin, car tu touches à l’approvisionnement en nourriture, au système alimentaire… » Certains en ont pleinement conscience, comme Jean-Claude, instituteur retraité de « presque cent ans », son râteau entre les mains : « On veut revenir à une alimentation saine et sans pesticides, c’est pour ça qu’on jardine. Tout le monde y participe ici », ajoute-t-il, en désignant ses camarades, en train de tracer les sillons dans lesquels seront plantés des pommes de terre et des petits pois.

Jean-Claude, militant communiste, instituteur retraité, participe aux ateliers maraîchers.

Cette reprise en main de la terre et de l’alimentation est plus ou moins consciente selon les jardiniers, malgré leur investissement. « Moi, je n’avais pas l’intention d’être bénévole », raconte Jean, 51 ans, et habitant de la Fontaine d’Ouche depuis 1981. En invalidité et ne pouvant travailler, il vient néanmoins gratter la terre tous les jours. « C’est sympa d’être en pleine nature sans quitter le quartier, et c’est incroyable de pouvoir faire ça ici. En plus, on a un réel impact sur l’alimentation des gens ! » souligne-t-il. Les légumes sont en effet vendus à prix réduit aux habitants du QPV.

De son côté, Cathy, mère au foyer, se rend elle aussi très régulièrement au potager, davantage pour l’aspect convivial que par conviction écologiste : « Ça me change les idées et ça me fait plaisir d’être en groupe », confie-t-elle. Elle a pourtant appris « au fur et à mesure à planter des légumes », un savoir-faire dont tout le monde ne peut se vanter. C’est essentiellement Yoann qui leur sert de guide : « Je reprends les bases lorsque c’est nécessaire, en essayant de ne pas trop les gaver avec de la théorie. Depuis cette année, je remarque une certaine autonomie des bénévoles qui sont là depuis le début. Ils commencent à pouvoir transmettre aux nouveaux ! » se réjouit le maraîcher.

Devant la serre, Jean-Claude taquine Job, quasiment le quart de son âge, qui est là dans le cadre de travaux d’intérêt général (TIG), tout en lui montrant comment utiliser le butteur : « Va jusqu’au bout de ton sillon ! »

L’activité comme support de réflexion

« Nous nous revendiquons de la pédagogie sociale et de la pédagogie nouvelle1 », affirme Hélène Planckaert, animatrice chargée de la coordination du pôle vie sociale de la Maison-Phare. Des pédagogies qui s’exercent hors des cadres institutionnels, et détachées de la posture sachant-apprenant. Lors des ateliers, non seulement les participants ont largement la parole, mais ils sont toujours acteurs des activités proposées. Au café-restaurant de la Maison-Phare, salariés et bénévoles contribuent ainsi à la préparation des repas, au service et au rangement : « On est au même niveau : on fait à manger ensemble, la vaisselle ensemble… » décrit Salwa Garnoussi, coordinatrice du pôle famille. L’activité devient alors un « support pour aborder des sujets de société, comme l’écologie », poursuit-elle.

Sans que ce soit de manière formelle, la cuisine se transforme par exemple en un moyen de partage des cultures, de sensibilisation à l’agriculture biologique, au compostage, au gaspillage, à la découverte de recettes… « Avec des bénéficiaires des Restos du cœur, nous avons préparé un gratin de salsifis, car certains ne connaissaient pas ces légumes, et ne les prenaient pas dans leurs colis », rapporte la cheffe cuisinière du café-restaurant, Hanane Jaabari. D’autres « moments émancipateurs », comme les nomme Mathieu Depoil, ponctuent les semaines de la Maison-Phare : des ateliers do it yourself de produits ménagers ou de beauté aident à prendre conscience qu’il est possible de fabriquer soi-même des produits utiles et naturels, des ateliers de réparation peuvent permettre d’évoquer l’obsolescence programmée et l’économie circulaire…

Job, habitant de la Fontaine d’Ouche pose lors d’un atelier maraichage.

« La raison d’être de notre association d’éducation populaire sur le quartier, c’est a minima de générer un processus de conscientisation, analyse Mathieu Depoil, pour que les personnes qui participent aux activités comprennent les mécanismes de lutte et d’oppression. » Le directeur s’efforce toutefois de ne pas tomber dans un discours moralisateur, mais plutôt, à travers des solutions concrètes, d’amener à une réflexion et, peut-être, à des changements d’habitude : « Nous avons par exemple proposé un cycle autour des comptines à lire aux enfants avant d’aller dormir… c’est une alternative aux écrans, détaille-t-il, qui permet de sortir des schémas qu’on nous impose. »

Les sujets abordés lors des différents ateliers peuvent aussi devenir des thématiques des universités populaires que propose régulièrement la Maison-Phare : les violences policières, l’éducation des enfants, l’éducation à la sexualité… Mais les conversations politiques émergent aussi de manière plus impromptue, comme au potager, affirme Yoann Cumin : « Des fois, ça clashe ! » sourit l’animateur. Cet après-midi, Jean-Claude, « militant communiste de la première heure », raconte qu’il est allé le matin même à une manifestation de défense de la Sécurité sociale : « Je suis jardinier, mais aussi citoyen, donc quand je viens ici, je leur en parle », explique-t-il.

S’il est difficile de mesurer l’impact de ces « instants de conscientisation », certains combats sont nés à la suite de rencontres et de discussions à la Maison-Phare : « Des habitants ont mené une fronde pour la rénovation de leurs bâtiments, se souvient Mathieu Depoil. Je ne dis pas qu’ils se sont politisés, mais ils se sont rendu compte qu’ils étaient capables de prendre en charge des luttes, et que notre association pouvait les accompagner. » Récemment, Ibtisam et Malia, la trentaine, et une dizaine d’autres femmes, se sont, elles, saisies de la question du racisme.

Préparation de l’atelier cuisine de rue. À l’heure du goûter les enfants et leurs parents aiment venir à ce rendez-vous hebdomadaire.

Ce groupe se retrouve régulièrement au café-restaurant de la Maison-Phare, pour des ateliers de cuisine, des débats, ou simplement pour boire un café, comme ce jeudi après-midi. « Nous abordons certaines thématiques telles que l’école, l’accès au numérique, la façon de détecter une bonne information… » liste Fahima Hafaieb, animatrice du pôle famille, qui les accompagne. Après une discussion sur le racisme, elles ont décidé d’écrire un poème collectif, sous la forme d’un acrostiche, mais aussi de réfléchir à un guide de défense face à de telles attaques. « Car on ne sait pas toujours quoi répondre, remarque Malia, alors qu’on a toutes une histoire de racisme à raconter. » L’écriture apparaît alors comme un moyen de reprendre le pouvoir.

« Rien qu’au jardin, une dizaine de nationalités se côtoient. »

À travers son vaste programme, la Maison-Phare « touche une grande diversité de publics, se réjouit Mathieu Depoil, même si certaines communautés restent encore en retrait. On nous reproche cependant un côté ghetto, car notre action est très axée sur le quartier, hormis peut-être lors des universités populaires. » Mais au sein même du quartier, la mixité opère : « Rien qu’au jardin, une dizaine de nationalités se côtoient, observe Yoann Cumin. Certains habitent les Marcs d’Or, une zone de maisons individuelles, d’autres le QPV… Il y a des retraités, des salariés qui viennent après le boulot, des personnes en arrêt longue maladie, d’autres en TIG… »

Même s’ils ont été voisins, Jean-Claude et Job n’avaient jusqu’alors jamais ni jardiné ensemble, ni discuté des origines congolaises du plus jeune. Cette rencontre, source de nouveaux savoir-faire et de savoirs, est possible dans le potager de la Maison-Phare.

1. Voir le « Manifeste des acteurs en pédagogie sociale », sur le site Internet de la Maison-Phare.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don