Cet article est issu de notre hors-série numéro 10 : Libérer le temps

Anne-Cécile Sarfati se bidonne. « Vous êtes quand même à [l’université d’été] du Medef. Donc la question de travailler moins, à mon avis, n’est pas totalement d’actualité », élude, entre deux ricanements, l’ex-journaliste commise ce 27 août 2020 à l’animation d’une table ronde intitulée « OK Boomer, conflits de génération ». La réprimande s’adresse à sa plus jeune invitée, la militante écolo Camille Étienne qui, après avoir décrit dans son intervention un monde de l’entreprise « fatigué », demandait très poliment aux patrons présents dans les gradins de consentir à lâcher un peu de lest sur la durée du temps de travail. « À vous de voir », concluait-elle sans se démonter, face à une modératrice et un public hilares.

Le patronat a de quoi rire. Rarement il a bénéficié d’un rapport de force aussi favorable. En quelques décennies, les donneurs de labeur sont parvenus à imposer leurs revendications et leur rhétorique, assistés en cela d’une puissance publique majoritairement acquise à leur cause et peu inquiétés par des syndicats aussi divisés qu’exsangues. Détricotage des 35 heures (loi Fillon, 2003), défiscalisation des heures supplémentaires (loi TEPA, 2007), relèvement de l’âge légal de départ en retraite (loi Woerth, 2010), priorité donnée aux accords d’entreprise (loi El Khomri, 2016), réforme du code du travail (loi Pénicaud, 2017) : autant de coups de boutoir infligés aux conquis sociaux qui, depuis le milieu du XIXe siècle, avaient permis aux classes laborieuses d’arracher de précieuses heures de repos, de culture et de loisir.

L’idéologie de la « ressource humaine »

Le reflux est tel que quémander une vie non dévolue à l’effort productif passe aujourd’hui pour une rêvasserie post-hippie. Pour le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, « la richesse d’un pays, c’est la quantité de ravail par individu multipliée par le nombre de gens qui travaillent. Tout le reste, c’est de l’idéologie ». L’exaltation du travail moderne subordonne ainsi les rythmes de vie à la scansion laborieuse, entremêle le temps de travail et le temps libre au point de les voir se confondre, estime l’accomplissement de chacun à l’aune de la profession et de la carrière. Et tant pis pour ceux que le marché de l’emploi rejette, condamnés au chômage ou à des « boulots de merde », tandis que toute une frange du salariat se replie sur ces « boulots à la con » (bullshit jobs) décrits par l’économiste et anthropologue David Graeber, bien payés mais socialement inutiles.

Cette hégémonie ne saurait pourtant effacer toutes les expérimentations, utopies et résistances qui, depuis des siècles, tentent d’alléger le poids du travail dans l’existence en refusant de se plier à la rationalité capitaliste, certes, mais aussi en réduisant la durée du travail ou en diversifiant ses rythmes. Ces alternatives et ces luttes ne se contentent pas de revendiquer un « droit à la paresse » comme on le caricature parfois : elles interrogent in fine la place du travail dans la société, étudient le rapport entre production et émancipation. Elles attestent, enfin, qu’il n’existe aucun déterminisme historique en la matière et que ce qui a été imposé peut un jour être défait – à condition de s’en donner les moyens et d’être un peu imaginatif.

Travailler plus pour gagner plus ?

En matière d’inventivité, il n’a d’ailleurs pas fallu attendre l’avènement de l’ère industrielle et l’émergence de la « question sociale » pour que des contre-modèles s’élaborent. Dès 1516, Thomas More imagine, dans sa célèbre Utopie, une société idéale où les citoyens n’œuvrent que six heures par jour. Une durée suffisante pour produire ce qui est utile et nécessaire au bien commun, estime l’humaniste anglais, mais qui donne en plus l’opportunité à chacun de dormir neuf heures et, le reste du temps, de vaquer à de libres occupations. Bien loin, donc, de la condition de certains besogneux de l’époque, qui « s’attellent au travail comme des bêtes de somme depuis le grand matin jusque bien avant dans la nuit », et mènent une « vie abrutissante pour l’esprit et pour le corps […] pire que la torture et l’esclavage ». Si ce « triste sort » n’était vraisemblablement pas celui de la majorité des ouvriers européens du XVIe siècle, l’indignation de Thomas More rend néanmoins compte de l’existence précoce de travailleurs doublement aliénés, à la fois par les cadences infernales et par la pénibilité des tâches à accomplir.

Un tel asservissement restait néanmoins peu courant car, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’ouvrier n’avait guère de raison de se soumettre à l’anachronique commandement du « travailler plus pour gagner plus » et pouvait, à la place, faire valoir sa propre temporalité face à celle de son employeur. Il « ne se demandait pas : combien puis-je gagner par jour si je fournis le plus de travail possible, écrivait le sociologue Max Weber dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1905), mais : combien dois-je travailler pour gagner les 2,5 marks que j’ai reçus jusqu’à présent et qui couvrent mes besoins courants ? »

Cette frugalité volontaire fera long feu. Fustigeant l’oisiveté d’une main-d’œuvre peu encline à servir ses ambitions expansionnistes, la bourgeoisie entrepreneuriale allait bientôt la mettre au pas : « Elle ne voyait d’autre moyen d’en venir à bout que de payer des salaires si faibles qu’il fallût peiner une bonne dizaine d’heures par jour tout au long de la semaine pour gagner sa subsistance », explique le philosophe André Gorz dans son ouvrage Métamorphoses du travail (1988). Le XIXe siècle pouvait alors donner naissance à son terrible rejeton : le prolétaire.

Le loup-garou capital

Le processus d’industrialisation qui s’empare alors des pays occidentaux est d’ailleurs lui aussi fondé sur une « utopie » : celle de faire du travail une marchandise comme les autres, de fluidifier sa circulation et d’optimiser son rendement. Aux dépens, donc, de ceux qui doivent se résoudre à vendre leur force physique pour escompter un salaire. Le modèle usinier capitaliste produit alors une déshumanisation sans précédent du travailleur, devenu interchangeable : ses actions doivent être mesurables et prévisibles, organisées scientifiquement. Réduit à un rouage de la machine, à un simple facteur de production, l'ouvrier n’est plus qu’un combustible pour maximiser la plus-value : « Dans sa pulsion aveugle et démesurée, sa bestiale fringale de surtravail, le loup-garou capital ne franchit pas seulement les bornes morales, mais aussi les bornes extrêmes purement physiques de la journée de travail », interprète Karl Marx. Pour l’auteur du Capital (1867), il y a là à l’œuvre une nouvelle forme d’exploitation, celle de l’usurpation du temps : « Au lieu que ce soit ici la conservation normale de la force de travail qui détermine la limite de la journée de travail, c’est à l’inverse le maximum de dépense de force de travail possible en une journée, si traumatisante et pénible soit-elle, qui fixe la limite du temps de répit de l’ouvrier. »

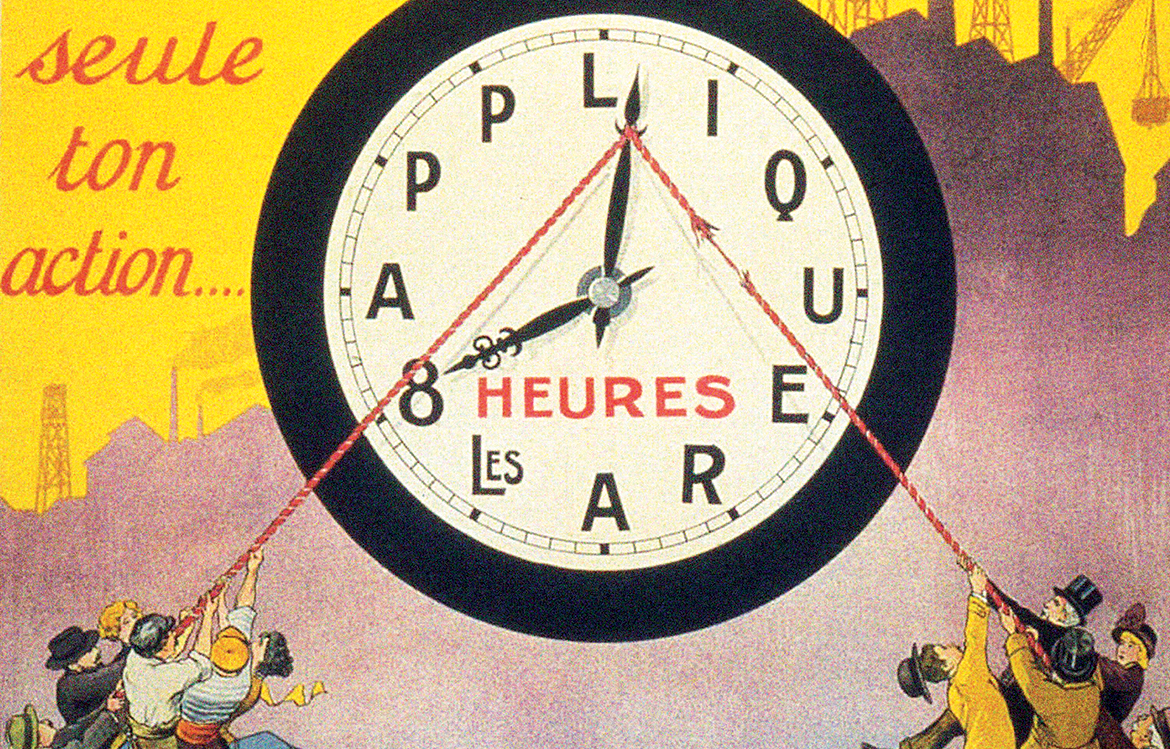

Aussi se trouve-t-il très tôt quelques hommes, philanthropes hygiénistes, patrons paternalistes et réformateurs sociaux inquiets du sort réservé au prolétariat et décidés à ce que les usines cessent d’être des mouroirs. Ceux-ci appellent notamment la puissance publique à définir la durée maximale du labeur quotidien ou, à défaut, se décident à la plafonner eux-mêmes. Dès le début du XIXe siècle, l’industriel britannique Robert Owen, figure du socialisme utopique, limite par exemple la journée de travail à 10 heures dans sa filature de New Lanark, en Écosse. Il lance en 1817 le célèbre mot d’ordre « 8 heures de travail, 8 heures de loisir, 8 heures de repos », trois huit qui deviendront par la suite le cri de ralliement du mouvement ouvrier européen.

À de rares exceptions, la passivité politique reste cependant la règle. L’État, pénétré du dogme libéral selon les historiens Corine Maitte et Didier Terrier, considère l’usine comme un espace privé : elle est le « prolongement de la liberté personnelle, mais […] aussi le lieu où se nouent, sur la base contractuelle, des liens prétendus égaux entre le “capital accumulé” et le “travail désarmé” ». Aussi tarde-t-il à légiférer et, quand il le fait, il se donne peu de moyens pour contrôler l’application de ces nouvelles normes. Il faut ainsi attendre 1841 pour que la première loi sociale limitant le travail des enfants et des femmes soit promulguée en France, 1848 pour que la journée soit ramenée à 12 heures pour les adultes, 1906 pour l’instauration du repos hebdomadaire obligatoire, 1919 pour la journée de huit heures et, enfin, 1936 pour la semaine de 40 heures et les 15 jours de congés payés.

Les ouvriers rêvent aussi

À l’ombre de ces grandes dates, gloires des luttes ouvrières et du combat syndical, de micro-résistances s’inventent tout au long du XIXe siècle, rompant avec l’idée d’une classe laborieuse entièrement dominée et abrutie par la pénibilité du labeur. Dans La Nuit des prolétaires (1981), le philosophe Jacques Rancière retrace les aspirations de ces ouvriers qui parviennent à briser le cycle du temps contraint et servile pour se livrer, souvent en autodidactes, à leurs passions (lecture, écriture, peinture, théâtre…). Investies à la tombée du jour, après la journée de travail, ces activités témoignent de l’existence d’un « rêve ouvrier », d’une culture populaire autonome – en somme que l’ouvrier est un sujet pensant, sensible et politique, dont l’émancipation se joue aussi dans les activités culturelles qu’il pratique hors de l’usine.

Dès lors, comme le soutient la tradition marxiste, suffit-il aux travailleurs de reprendre en main les moyens de production dont ils ont été dépossédés pour la réorganiser par et pour eux-mêmes, et ainsi se désaliéner de la rationalité capitaliste ? Ou bien faut-il se libérer du travail tout court, en réduire l’empan pour donner la possibilité aux individus de s’émanciper grâce à d’autres activités, librement consenties et préservées de tout but économique ? Pour André Gorz, l’époque industrielle a disjoint le travail et la vie en spécialisant à outrance le premier, rupture qui, depuis, n’a cessé de s’accentuer pour finir par devenir irréversible. Inutile, soutient le philosophe, de s’atteler à une quête de soi dans le travail moderne, par nature « hétéronome », c’est-à-dire commandé de l’extérieur à des fins qui échappent à celui qui l’exécute. La figure de l’hétéronomie moderne, le travailleur-consommateur, a ainsi perdu tout lien sensible avec son labeur : « L’individu social [...] ne produit rien de ce qu’il consomme et ne consomme rien de ce qu’il produit . »

Finir le travail ?

D’ailleurs, quel sens donner aujourd’hui à une émancipation par le travail, quand celui-ci est en voie de disparition ? La logique capitaliste, dans sa recherche permanente de gains de productivité, s’efforce en effet d’économiser ses coûts en ressources et en marchandises, travail inclus, afin de maximiser son profit. Un tropisme dans lequel se sont engouffrés les tenants de l’utopie techniciste, qui avait séduit nombre de socialistes jusqu’à la fin du XXe siècle en laissant entrevoir la possibilité d’un avenir exempté de tâches ingrates et répétitives. Grâce à l’automatisation et la robotisation, soutenaient-ils, il allait être possible de dégager des quantités phénoménales de temps disponible et d’offrir, à tous, le luxe de travailler moins et mieux. Paul Lafargue dans son Droit à la paresse (1880) prophétisait ainsi que l’on pourrait travailler en moyenne trois heures par jour, tandis que l’économiste John Maynard Keynes imaginait, en 1930, qu’il serait possible d’ici un siècle d’œuvrer quinze heures par semaine.

La société du travail n’a pourtant jamais cédé un pouce de terrain à la société du temps libre. « Au lieu d’y voir une tâche exaltante, nos sociétés tournent le dos à ces perspectives et présentent la libération du temps comme une calamité », déplore André Gorz dans un article publié en 1993 dans Le Monde diplomatique (5). À défaut d’avoir fait l’objet d’un partage équitable entre les salariés, les gains de temps que la modernisation avait rendus possibles ont en effet fait émerger une compétition acharnée pour l’emploi et conduit à une « polarisation » : d’un côté, des masses de chômeurs et de travailleurs précaires, de l’autre, des employés qui bénéficient d’une situation professionnelle stable. Pire : dans l’optique de compenser la baisse du taux de profit et de maintenir tambour battant le rythme effréné de la croissance, il a fallu que le travail économisé soit constamment réinvesti dans d’autres champs d’activités, jusque-là épargnés par la logique capitaliste, afin de trouver de nouveaux débouchés à de nouvelles consommations.

Ce « fondamentalisme marchand », comme le nomme le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, consiste à étendre en permanence le périmètre de la marchandise à tous les aspects de la vie sociale. Ainsi, par exemple, de ces nombreuses corvées, nécessaires et privées, dont il est possible aujourd’hui de se débarrasser en les sous-traitant à d’autres, moyennant quelques euros et l’installation d’une application sur son smartphone. Uber rend alors possible la renaissance de la figure presque oubliée du domestique, dans une version totalement remastérisée : celle du livreur de repas, dont il est possible de s’acheter la sueur et le temps pour ne pas avoir à dépenser les siens, et préserver ainsi son confort personnel.

D’autres rythmes

Déconnecté de la vie réelle pour les uns, aliéné pour les autres, raréfié en même temps qu’idéalisé, le travail moderne semble difficilement réformable. Et si, au lieu de s’attaquer à la limitation de sa durée, de ses contours ou à sa nature, il fallait plutôt prendre à bras-le-corps le système qui l’organise, à savoir, le salariat ? L’idée de découpler le revenu de l’emploi en garantissant à chacun, quelle que soit sa situation, une allocation est une mesure souvent avancée pour y parvenir, et qui renaît à intervalle régulier dans le débat public. Ce revenu d’existence – ou revenu universel, ou revenu de base, ou salaire à vie selon les différentes modalités et fonctions que lui assignent des courants politiques fort différents, du libertarianisme à l’anticapitalisme – permettrait ainsi de casser la centralité du travail en offrant un filet de sécurité à tous. Un tel dispositif favoriserait les reconversions professionnelles et aiderait (en théorie) à désaliéner le travail en offrant à chacun la possibilité de choisir son activité, le temps et l’énergie à y consacrer, sans craindre l’épée de Damoclès du chômage et de la misère. C’est en tout cas ce que Benoît Hamon, candidat socialiste aux élections présidentielles de 2017, assurait vouloir promouvoir : « En offrant de la liberté, et donc du temps, ce revenu universel nous tournerait vers la création de liens sociaux, et plus seulement de biens marchands. »

Une perspective séduisante, mais aussi fréquemment critiquée en ce qu’elle peut constituer un palliatif à l’emploi. Ceux qui défendent ce dispositf en laissant miroiter la « liberté » de ne pas travailler, reproche André Gorz, « pensent qu’il y aura toujours des gens volontaires pour se former, être actifs professionnellement et assurer les travaux ingrats […] parce que ça leur fait envie ou plaisir ». Le philosophe défend un moment, avant de l’abandonner, l’idée d’un revenu social garanti complété par un quota d’heures de travail obligatoires, que chacun pourrait, en alternant des périodes d’activité et d’inactivité, disperser tout au long de l’existence. Aussi cette contre-proposition atypique a-t-elle le mérite d’affirmer que le travail n’est pas une question de volontariat, mais de nécessité. Et qu’à ce titre, il doit être équitablement partagé entre tous. Cesser de faire du travail une marchandise, imposer un rapport de force pour en limiter l’emprise, désaliéner le temps de travail lui-même, en finir avec le travail pour instituer une « société de loisirs »… Autant de combats qui, dans leurs divergences et convergences, rappellent que le choc des utopies est plus que jamais nécessaire pour faire émerger d’autres horizons politiques.

Cet article est issu de notre hors-série numéro 10 : Libérer le temps

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don