On entend de plus en plus parler d’éco-anxiété, mais sait-on précisément qui cela concerne aujourd’hui ? Peut-on établir une sorte de typologie en la matière ?

Le phénomène devient tellement massif qu’il est compliqué de dégager un profil unique d’éco--anxieux ! On peut surtout dire qu’une majorité de gens est désormais concernée, et que cela touche toutes les couches de la population… Le Yale Program on Climate Change Communication établit par exemple que 66 % des Américains se considèrent éco-anxieux. Parmi eux, 30 % se disent « très inquiets », et c’est cette dernière catégorie qui a récemment explosé – ils sont même plus nombreux que ceux qui se disent « un peu inquiets ». On parle beaucoup de climato-scepticisme dans les médias, mais les données sont claires : les gens se préoccupent de plus en plus du changement climatique, même s’ils n’éprouvent pas tous de l’angoisse.

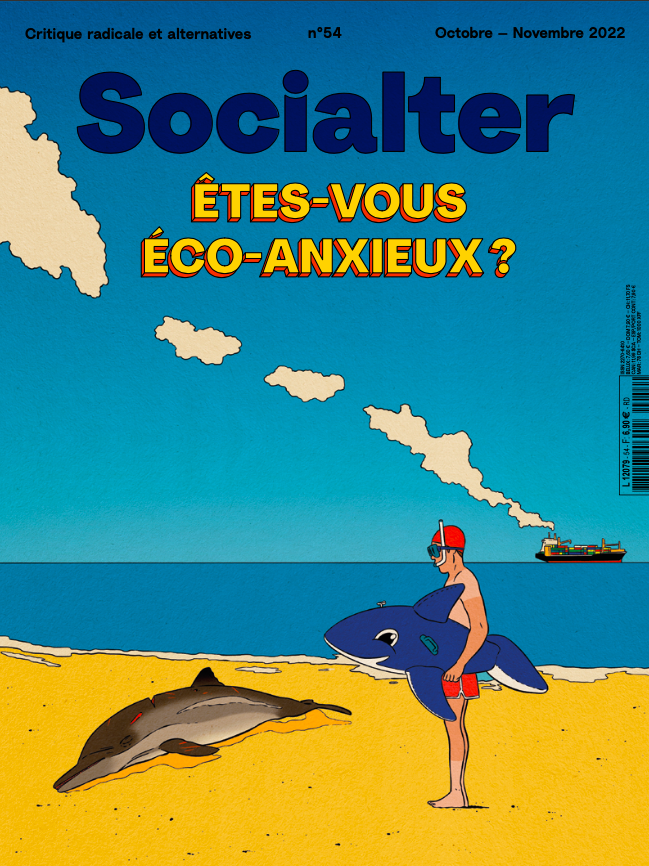

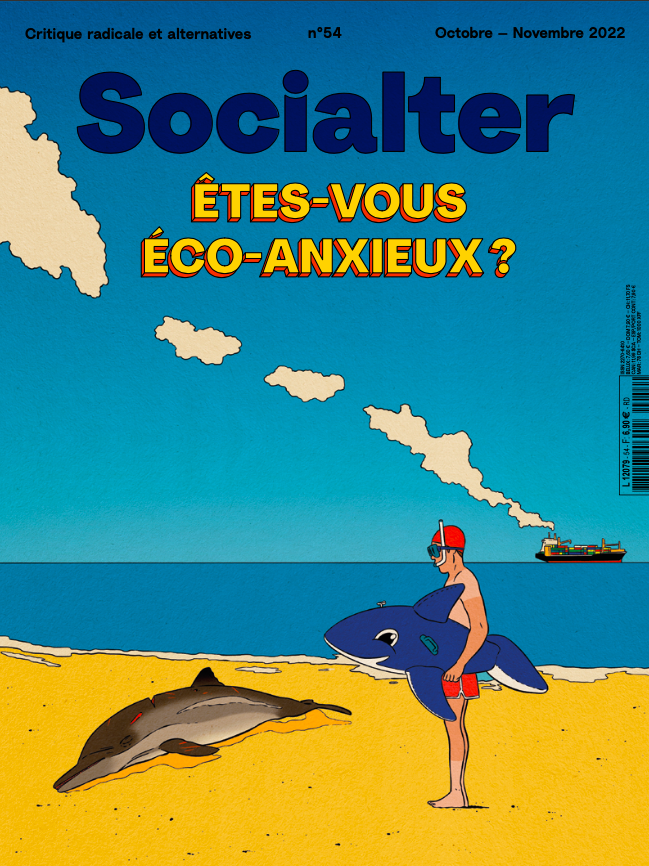

Article issu de notre numéro « Êtes-vous éco-anxieux ? », disponible en librairies et sur notre boutique.

Il serait donc faux de considérer que l’éco-anxiété est surtout un truc de « bobos » ou d’écolos de service, comme on l’entend parfois ?

C’est un préjugé qui hérite de l’idée reçue selon laquelle l’écologie serait d’abord un problème de riches, ce qui n’est pas vrai du tout. Aux États-Unis, les minorités sont particulièrement concernées et inquiètes, et à juste titre, puisqu’elles ont très bien compris qu’elles étaient les premières menacées par les impacts du changement climatique ! Plusieurs études montrent que les populations minoritaires et plus vulnérables – les femmes, les minorités ethniques, les personnes défavorisées – ressentent un plus grand sentiment d’urgence que la population générale.

Vous travaillez particulièrement sur la catégorie des jeunes : sont-ils plus sensibles à l’éco-anxiété ?

Effectivement, ils sont plus nombreux à admettre l’existence du changement climatique et son origine humaine. Et ils sont plus nombreux à ressentir de l’anxiété climatique. Une équipe de chercheurs britanniques a interrogé 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, dans 10 pays différents : 80 % se disent préoccupés par le climat, et 60 % extrêmement anxieux. Les ressentis sont donc plus vifs encore que chez les adultes.

Comment l’expliquez-vous ?

Il y a un accès plus important à l’information sur ces sujets, par les réseaux sociaux ou à l’école. Un enfant de 8 ans, aujourd’hui, a entendu parler du changement climatique. Il n’est pas forcément très au clair sur son mécanisme ou sur ses causes politiques, mais il sait ce que c’est. Et les enfants tolèrent beaucoup moins la dissonance cognitive que les adultes : s’il y a un problème, ils s’en inquiètent, ils exigent une cohérence morale. Ils n’ont pas appris à se dissocier de leurs émotions comme la société nous l’inculque en grandissant.

Or les jeunes ont parfaitement conscience que le changement climatique va être le problème de leur génération, qu’ils seront encore là pour en faire les frais. En cela, ils appartiennent également au groupe des minorités. Que ce soit par leur faible accès aux ressources ou à l’emploi, par leur faible représentativité politique et leur faible audience, les jeunes ont un statut de minorité dans notre société.

Vous parlez d’« infantisme » pour décrire la réaction des adultes face à cette prise de conscience...

C’est une traduction du concept de « childism », créé par la psychanalyste Elisabeth Young-Bruehl (1946-2011), qui désigne cette discrimination par l’âge qui vise les enfants en les considérant comme des êtres inférieurs. L’infantisme n’a pas attendu le changement climatique pour exister, c’est un phénomène complètement banalisé dans nos sociétés. L’infantisme a une fonction sociale : cela produit de la connivence au sein de la génération précédente en caricaturant un « autre », ici les jeunes, qu’on exclut ainsi pour mieux consolider son groupe. Cela permet de ne pas parler du vrai problème qu’est le changement climatique. Cela permet aussi de se détourner de sa propre culpabilité, d’éviter de devoir rendre des comptes. C’est un schéma assez classique en psychologie : quand on se sent honteux, on se voile la face en cherchant un bouc émissaire.

« Ce ne sont pas les personnes éco-anxieuses qu’il faut soigner, mais le changement climatique qu’il faut arrêter… »

Selon vous, une autre manière de contourner le problème de l’éco-anxiété consiste aujourd’hui à « pathologiser » le phénomène, ce que vous combattez fermement. Pourquoi ne doit-on pas considérer l’éco-anxiété comme une « maladie » ?

C’est une technique bien connue : en sciences sociales, on sait pertinemment que pathologiser un comportement, c’est-à-dire le considérer comme une maladie, revient à individualiser le problème. Autrement dit, à limiter la cause du problème aux seuls individus, et ainsi à cantonner la gestion de ce problème à la seule médecine plutôt que d’obliger la société tout entière à une sorte d’examen de conscience. C’est une façon, pour la société, de ne pas se poser la question de son fonctionnement général. On a le même genre de débat avec les tentatives de suicide : soit on se contente de dire que cela relève d’abord d’une fragilité personnelle, et on se limite à chercher les réponses du côté des médicaments, de la psychiatrie, etc. (ce qui n’est pas inutile par ailleurs, il faut bien sûr fournir une aide individuelle) ; soit on s’interroge plus largement sur le cadre social, et on constate alors que la société, du fait de son organisation, génère des pressions qui s’exercent davantage sur certaines personnes. Il en va de même pour l’éco-anxiété : pointer du doigt la fragilité des éco-anxieux, c’est se détourner du problème et ne pas voir toute la violence que produit le système de son côté.

De quelle violence parlez-vous ?

De l’inaction climatique. Plus que le changement climatique en tant que tel, c’est le fait qu’on ne fasse rien et qu’on y assiste en spectateur impuissant qui suscite l’angoisse. L’inaction climatique, au moment où les événements climatiques se concrétisent, met les citoyens – notamment les plus jeunes – face à une impression d’irréalité. En psychologie, c’est un mécanisme qu’on appelle la déréalisation, et qui sert à se protéger lorsqu’on est confronté à une grande violence. C’est un automatisme bien connu des victimes de traumatisme ou d’abus. C’est pour ça que je dis que l’inaction climatique est véritablement une forme d’abus contre la jeunesse.

Pour autant, l’éco-anxiété peut être un facteur de grande détresse psychologique pour celui qui l’éprouve. En quoi est-ce absurde d’envisager son traitement de la même façon qu’une dépression, à court terme ?

La violence sociale génère du mal-être, de vrais troubles et, le cas échéant, il faut accompagner les victimes, bien entendu. Les chercheurs sur l’éco-anxiété en parlent comme d’un stress continu, sous-jacent, une sorte de poids permanent sur les épaules qui, avec le temps, peut nuire à la santé (lire notre article p. 40). C’est ce que l’on appelle le modèle « stress-vulnérabilité ». On peut faire une analogie avec le burn-out. Si on en vient à être en épuisement professionnel, il faut d’abord se faire aider et prendre soin de soi pour aller mieux. Il faut bien sûr soutenir les employés face à leur souffrance. Mais les vraies solutions sont préventives et collectives : il faut absolument interroger les conditions de travail et tout ce qui peut, collectivement, faire émerger cette souffrance. Il en va de même pour l’éco--anxiété : il s’agit de changer profondément de regard pour comprendre que, oui, l’inaction climatique est violente et, oui, c’est normal que certaines personnes en soient malades !

L’anxiété climatique est une expérience désagréable, certes, mais qui n’est pas mauvaise en soi. Elle nous alerte sur l’existence d’un problème et peut nous inciter à chercher des solutions. À l’heure actuelle, notre société n’est pas pensée pour un fonctionnement sobre et durable. Aller vers la sobriété, c’est nager à contre-courant. Même si d’autres remontent la rivière à nos côtés, cela demande beaucoup d’énergie de lutter contre la tendance générale. Donc souvent, on ne trouve l’énergie de cet engagement qu’après une forme de crise existentielle et de prise de conscience. Le changement climatique suscite ce type de crise, parce qu’il nous confronte à des angoisses existentielles. D’abord à nos angoisses de mort – que nous avons tous et qui sont inhérentes à la condition humaine –, mais aussi à notre liberté et notre responsabilité – c’est l’idée que, parce que je me sais libre, je me sais aussi responsable de mes choix. Donc, je suis aussi responsable de mon inaction climatique.

Or on n’est pas vraiment équipé pour accepter et digérer ces angoisses existentielles. Avant, il y avait la religion, notamment, pour donner des réponses toutes prêtes. Puis la société de consommation nous a appris à contourner ces angoisses par la distraction, en nous déconnectant de nos ressentis profonds, de tout ce qui nous est viscéral. Pour beaucoup de personnes, le changement climatique est un rappel que ces illusions sont vaines. Et c’est là qu’il ne faut pas tomber dans le désespoir mais trouver l’énergie de vivre une bonne vie, en harmonie avec soi, avec les autres et avec la planète.

Autrement dit, il n’y a pas à chercher de médicaments pour soigner l’éco-anxiété…

C’est la pire idée qui soit ! Ce ne sont pas les personnes éco-anxieuses qu’il faut soigner, mais le changement climatique qu’il faut arrêter… Aujourd’hui, aucune des grandes associations de professionnels s’intéressant au sujet ne considère l’éco-anxiété comme une maladie. Au contraire, tout le monde s’accorde à dire que c’est une réponse inévitable aux menaces auxquelles nous devons faire face.

« Si vous nagez à contre-courant mais que vous êtes visiblement heureux, vous donnerez envie à d’autres de remonter la rivière. »

Le terme d’éco-anxiété est-il donc encore pertinent ? On voit fleurir d’autres formules telles qu’« éco--colère » ou « éco-détermination », qui peuvent sembler plus mobilisatrices, tout en évitant l’écueil de la pathologisation par le pouvoir en place…

Ce débat ne m’intéresse pas beaucoup à vrai dire : il est toujours important de bien définir les choses, et je comprends l’intérêt de construire un langage mobilisateur. Mais à partir du moment où l’on sait que tout langage est construit, il faut surtout se garder de couper les cheveux en quatre… L’éco-anxiété, ça dépend surtout de ce qu’on en fait : cela peut être un outil de prise de conscience préalable à la mise en action, comme un premier pas vers le nihilisme. Surtout, je crois qu’il y a un piège à l’antagonisation : est-ce qu’on est dépressif ou est-ce qu’on est en colère ? Est-ce qu’on doit d’abord se changer soi-même ou plutôt s’attaquer au grand capital ? Il faut arrêter de polariser, ce n’est pas l’un ou l’autre, mais plutôt l’un et l’autre. Et chacun peut contribuer avec ce qu’il sait faire de mieux.

Le tout, c’est de ne pas rester paralysé. L’engagement climatique relève d’un mouvement développemental. C’est un processus assez proche de celui du deuil : d’abord le déni, puis l’accablement, la tristesse, la culpabilité, tout ce qui confine à la dépression. La colère est l’étape suivante, elle nous réveille, elle remobilise notre énergie. Mais l’objectif, c’est ensuite de la dépasser pour arriver à des choix de vie apaisés : c’est ce qu’on appelle « creating dignity » en anglais. Cela consiste à reprendre les choses en main, pour soi-même, en assumant ses responsabilités. C’est le niveau le plus puissant, mais aussi le plus difficile à atteindre. C’est le moment où l’on entame des changements tout en retrouvant de la joie et de l’envie. Sans se laisser miner par la rancœur.

Attention, je ne dis pas : « soyez heureux et ne changez rien à un système profondément injuste ». Je dis : « ne vous laissez pas polluer par la négativité ». Même la désobéissance civile la plus radicale peut découler d’un sentiment d’abondance et de sérénité. C’est aussi plus efficace : si vous nagez à contre-courant mais que vous êtes visiblement heureux, vous donnerez envie à d’autres de remonter la rivière. C’est important parce qu’on a besoin de tout le monde. L’éco-anxiété est juste une étape de prise de conscience. L’important, c’est de la transformer en action collective pour s’attaquer au changement climatique !

Biographie

Laelia Benoit est à la fois pédopsychiatre et sociologue. Diplômée de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), elle est chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l’Inserm, à Paris. Elle mène actuellement une vaste étude sur l’impact du changement climatique sur le bien-être et la santé mentale des enfants et adolescents au Yale Child Study Center à l’université Yale (États-Unis).

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don