En quoi vos années d’enquête sur l’industrie agroalimentaire bretonne ont-elles modifié votre pratique du journalisme ?

Quand j’ai commencé à vouloir traiter ce sujet en 2014, aucune rédaction n’était intéressée. J’ai fini par me rendre là-bas par mes propres moyens. C’est seulement une fois sur place, que Radio France m’a rappelée pour me proposer de faire une série d’émissions, le Journal breton, pour France Culture. Partir vivre en immersion là-bas, dans une zone rurale où il n’y a pas un journaliste d’investigation à la ronde, ça a été un déplacement géographique mais aussi psychologique. Je me suis retrouvée à enquêter au milieu de ceux qui étaient devenus mes voisins, mes auditeurs, et mes témoins, immergée là où ils vivent. Pour ce journal, j’étais tellement loin de ma rédaction que son avis m’importait beaucoup moins que lorsque je vivais à Paris et que j’allais au bureau tous les jours.

Retrouvez notre hors-série L'Écologie ou la mort sur notre boutique en ligne.

Ce qui comptait, c’était le retour des personnes : j’avais pour ambition que ça leur parle et que ça leur soit utile. Au fur et à mesure, elles se sont révélées d’une exigence que je ne soupçonnais pas. Mon travail n’était jamais assez approfondi ou assez critique à leurs yeux. Elles me poussaient à aller beaucoup plus loin dans l’investigation, car leur environnement et donc leur vie en dépendaient ! Elles ont été ma meilleure rédaction. C’est là que j’ai senti que mon métier était utile et même vital pour notre société.

C’est une forme de journalisme qu’il faudrait encourager selon vous ?

Oui, cette forme d’enquête est vraiment marginale aujourd’hui, alors qu’elle devrait être au cœur de l’information. Il faut que l’on occupe les zones rurales, montagneuses, agricoles, littorales... pour les documenter en profondeur, regarder ce qu’il s’y passe vraiment ! Et produire des enquêtes et des analyses à partir de là. On doit absolument sortir des villes, car on est en train de produire des biais d’enquête énormes en développant un journalisme trop urbain qui manque de moyens pour s’investir ailleurs.

Surtout, il faut que les rédactions nous laissent traiter des problématiques sur du long cours, en produisant régulièrement des articles sur le même sujet. C’est là que l’on crée un réseau de sources et de témoins assez riche qui permet de conduire une enquête jusqu’au bout, d’aller à la racine du problème. Quand tu vis sur le territoire de l’enquête, une tout autre réalité surgit. Cela t’oblige à penser à toutes les contradictions qui s’y rencontrent sans tomber dans la caricature.

Justement, en vous intéressant à des zones isolées et en enquêtant sur l’impunité dont jouissent certains acteurs locaux, vous avez fait l’objet de multiples menaces. Comment l’avez-vous vécu ?

Je savais que ça pouvait m’arriver à tout moment, que des gens auraient les moyens d’entraver mon travail. Nous avons pris ce risque avec les rédactions et les éditeurs pour lesquels je travaillais, car nous savions qu’en cas de procès en diffamation, il était impossible de perdre. Notre travail était très solide et avait fait l’objet de plusieurs relectures juridiques. Cependant, même si je me croyais prête, cela a été très compliqué à vivre, et probablement encore plus en étant journaliste indépendante. L’une des plaintes a été déposée directement dans la boîte aux lettres des amis qui m’hébergeaient, et non à mon adresse officielle. Cette plainte s’adressait uniquement à moi, ce qui aurait permis à mon éditeur de se désolidariser et m’aurait fragilisée encore plus. Heureusement, ce n’est pas arrivé, mais c’était très inquiétant.

Quelles leçons en tirez-vous ?

Premièrement, ne pas rester seule. Enquêter en collectif et signer à plusieurs permet de ne pas être pris pour unique cible et de répartir le travail (et la pression psychologique) en cas de procédure judiciaire. Ensuite, rendre immédiatement publiques les pressions que l’on subit. Cela génère un soutien énorme et, pour ma part, cela a rééquilibré immédiatement le rapport de force. J’ai bénéficié d’appuis locaux, régionaux, nationaux et même européens. Un organisme m’a offert un accompagnement psychologique pour pouvoir traverser ce moment difficile, et j’en avais réellement besoin. Par ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris de pseudo avant de commencer à enquêter. J’aurais aimé que mon nom de journaliste ne soit pas mon nom de tous les jours car ma vie personnelle s’est retrouvée très exposée.

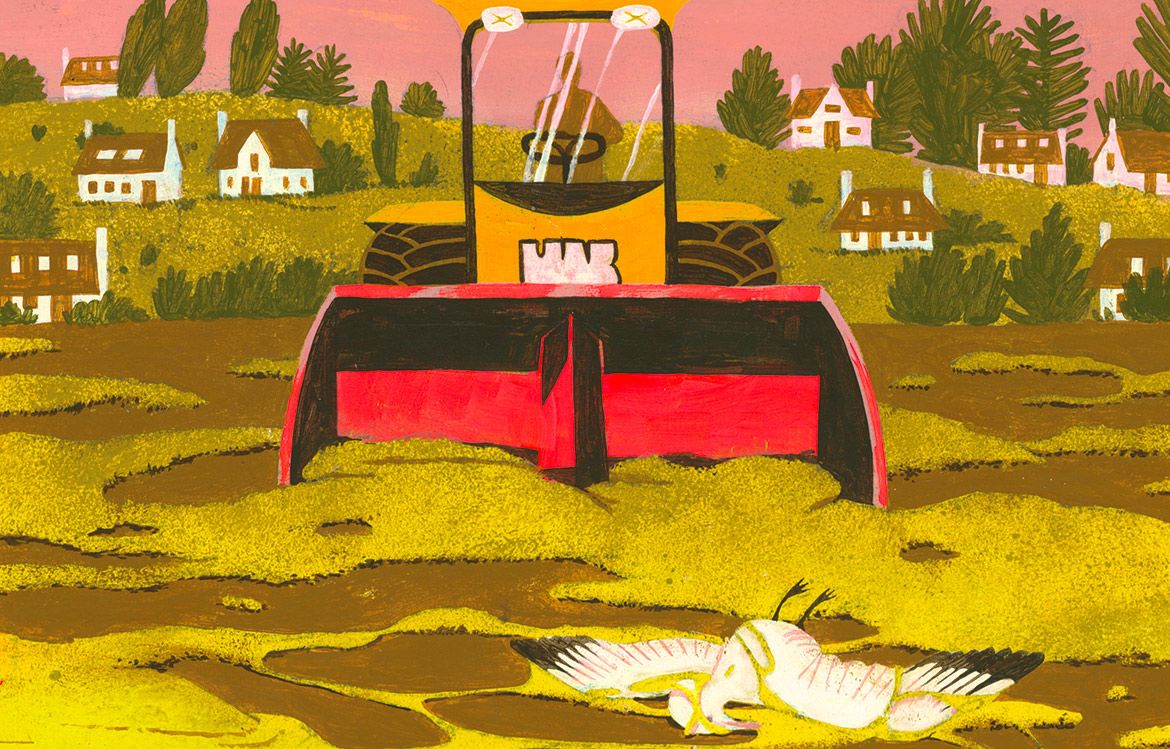

Marée d'algues vertes dans le nord du Finistère

Pensez-vous que le fait d’être une femme ait été un obstacle pour faire votre travail ?

Paradoxalement non. Il me semble que c’est plutôt un avantage quand les personnes de pouvoir sur lesquelles on enquête (les élus, les industriels, qui sont presque toujours des hommes) nous prennent un peu de haut et nous croient inoffensives, voire incompétentes. Ils se méfient moins, et c’est sans doute un peu plus simple de les amener dans leurs retranchements et de faire apparaître leurs contradictions. En revanche, j’ai l’impression que c’est plus long et plus difficile d’être reconnue comme journaliste d’investigation par les grands médias. C’est un métier qui est encore essentiellement masculin.

À la suite de ces expériences, vous avez cofondé le média Splann ! avec des journalistes vivant en Bretagne et travaillant pour Ouest-France, Le Télégramme, Radio Kreiz-Breizh, ou comme pigistes. Quelle alternative journalistique essayez-vous de construire ?

On essaye de faire droit à toutes les leçons apprises sur le terrain. Splann ! est un média d’investigation local et au long cours à travers lequel on cherche à développer un autre regard sur l’information. Les enquêtes sont réalisées à plusieurs et donnent l’opportunité à de jeunes journalistes qui vivent sur place de faire de l’investigation. C’est aussi un média entièrement indépendant, financé ni par la publicité ni par des fonds d’entreprise, uniquement par les citoyens (nous avons obtenu plus de 80 000 euros lors de notre appel de fonds). C’est ce qui nous permet de faire notre travail librement, d’aller creuser dans les angles morts du récit médiatique régional et de répondre aux alertes citoyennes.

À l’occasion de la COP26, Reporters sans frontières et une soixantaine de journalistes spécialisés dans l’environnement à travers le monde ont lancé un appel pour demander le respect du droit d’informer sur les questions environnementales, tout en dénonçant les entraves qu’ils subissent. Quelles sont les plus grandes difficultés lorsque l’on enquête sur ces sujets ?

Au sein des rédactions, il y a eu une prise de conscience très tardive de l’importance des questions environnementales et du manque criant de personnes pour travailler sur ces sujets. Même dans certains grands médias réputés très sérieux, il est arrivé que des journalistes environnement soient discrédités ou traités d’« ayatollah vert » par leur rédaction ou leurs collègues. Pour ma part, on refusait souvent mes projets d’enquête en m’expliquant qu’ils étaient trop anxiogènes ou trop moroses.

Pourtant, quand je parvenais à traiter ces sujets, nous recevions beaucoup de retours d’auditeurs ou de lecteurs et je sentais une vraie attente de leur part. En dehors des rédactions, on observe aussi des stratégies de décrédibilisation des journalistes traitant de ces questions. Des sociétés de communication dédiées à la défense de certains secteurs, par exemple, tentent de semer la confusion dans les esprits. Il y a aussi des « armées de trolls » qui s’acharnent parfois sur nos travaux sur les réseaux sociaux. C’est très perturbant et déstabilisant au début, mais maintenant je suis habituée ! C’est même devenu l’un de mes sujets d’enquête.

Violences policières, gardes à vue, amendes, procès, convocations à la DGSI… rien qu’en France, les atteintes et les intimidations envers la presse semblent se multiplier ces dernières années. Comment l’expliquez-vous ?

Pendant longtemps, pour pouvoir être journaliste environnement, il fallait paraître « neutre ». Et être neutre, finalement, c’était prendre le discours dominant comme étalon. Vers 2015, j’ai senti comme un tournant : on s’est mis à apprécier que j’entre dans une certaine radicalité d’enquête, que je mène des entretiens de confrontation avec des responsables de pollutions graves. Hélas, un nouveau retournement est en train de s’opérer. Avec la crise du Covid-19 et la popularité nouvelle des étiquettes de « complotiste » et « antivax », j’ai l’impression qu’il y a une volonté de la part du gouvernement de recréer un régime de vérité où ceux qui ont tort, ce sont généralement ceux qui sont pauvres, ceux qui manifestent : en gros, ceux qui n’ont pas le pouvoir.

Ce discours assimile peu à peu toute parole qui contredit le pouvoir à du complotisme. Une sorte de totalitarisme de la pensée est en train de se mettre en place. Il faut donc que nous, journalistes, restions un contre-pouvoir face à la parole d’État. Mais je me demande si le journalisme d’enquête, qui contredit souvent cette parole, va être encore possible sans que les journalistes ne soient disqualifiés ou cloués au pilori du complotisme.

Que faudrait-il faire pour mieux légitimer et protéger le travail d’enquête des journalistes ?

Arrêter de faire alliance avec le pouvoir, le capitalisme, et tisser des relations de confiance avec les populations partout dans le pays. Ce sont eux, les habitants, les salariés, qui savent tout de leur territoire, du fonctionnement des usines et des entreprises. Les citoyens sont tous des lanceurs d’alerte potentiels qui détiennent des informations précieuses et parfois sensibles. Ce qui nous fragilise aujourd’hui, c’est la défiance d’une grande partie d’entre eux envers la presse. Si nous étions à l’écoute et en mesure de recueillir leur parole partout en France, et pas seulement dans les grandes villes, ce mouvement autoritaire qui détruit les biens publics et favorise la numérisation de la société serait peut-être freiné. Cette division lui laisse le champ libre.

J’ai souvent eu envie d’abandonner mon métier, mais les interpellations citoyennes me poussent à continuer. Je pense que c’est le rôle du journaliste que de faire vivre la démocratie, d’aller chercher et faire surgir des problématiques et des paroles invisibles dans l’espace public parce qu’elles sont portées par des personnes et des catégories sociales qui n’ont aucun pouvoir pour se faire entendre et qui n’ont pas non plus la possibilité ni le temps d’analyser leur situation en termes politiques. J’ai fait le choix d’une forme de journalisme dont je suis fière, car j’ai réussi à établir un lien de confiance avec le public qui me permet, après plusieurs années, d’être soutenue dans les moments difficiles et d’avancer avec les citoyens.

Biographie

Journaliste et documentariste, Inès Léraud mène des enquêtes depuis plusieurs années sur la santé publique, l’environnement et l’industrie agroalimentaire en Bretagne. En 2019, à la suite de ses révélations sur le scandale des algues vertes, elle publie une BD sur le sujet avec Pierre Van Hove. Membre du collectif d’investigation Disclose, elle cofonde, en 2020, le média régional en ligne Splann ! pour défendre un journalisme de terrain, indépendant et local.

Algues vertes, l'histoire interdite

Synthèse de trois années d’enquête, la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite (Delcourt, 2019), de la journaliste Inès Léraud et du dessinateur Pierre Van Hove, lève le voile sur la fabrique du silence mise en place par l’industrie agroalimentaire bretonne. Le duo révèle les conséquences meurtrières de l’agriculture intensive. L’action combinée de la fertilisation excessive des sols et de l’élevage hors-sol depuis les années 1960 favorise largement la prolifération des algues vertes. En 40 ans, leur présence a provoqué la mort de trois personnes et de 40 animaux. Après la parution de la bande dessinée, la journaliste a subi de nombreuses pressions. Deux procès ont notamment été intentés par des acteurs locaux de l’agroalimentaire contre elle, mais aucune de ces plaintes n’a abouti.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don