Recroquevillé sur une couche de tourbe, protégé par des vitres à l’intérieur desquelles la température, l’humidité et la pression atmosphérique sont réglées avec précision, un homme vieux de 2 350 ans est exposé au musée danois de Silkeborg. Poils de barbe naissants, microbiote intestinal et bonnet en tissu encore intacts… Tout l’organisme de cet humain, retrouvé en 1950 par des ouvriers chargés d’extraire la tourbe sur le site de Tollund, situé près de la commune de Silkeborg, est resté figé dans le temps.

Au Danemark, en Irlande ou encore en Allemagne, certaines tourbières ont conservé une multitude d’objets qui remontent aux premiers âges. S’il est possible d’en extraire des corps et des artefacts millénaires, c’est que l’acidité des tourbières ralentit le travail de décomposition de la matière organique.

Article issu de notre numéro 65 « Fric fossile ». Disponible sur notre boutique.

Brune et spongieuse, la tourbe est une accumulation de matière organique fossile formée par la sédimentation et la décomposition lente de végétaux. On la retrouve dans les tourbières, des milieux saturés en eau en permanence, à la différence des marais où le niveau des nappes fluctue. « Dans les marais, l’air pénètre : les micro-organismes se développent et décomposent une bonne partie de la matière organique. Les tourbières, elles, ont comme particularité de stocker une grande quantité de carbone. Cela implique une quasi-absence d’oxygène dans le sol pour que les micro-organismes ne puissent pas décomposer la matière organique », explique Hervé Cubizolle, professeur de géographie physique à l’université de Saint-Étienne et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la tourbe.

S’il existe différentes catégories de tourbières – selon l’origine de la saturation en eau dans le milieu – « la plupart se sont mises en place lorsque le climat s’est réchauffé, après la période glaciaire, soit à partir de -12 000 ans environ. Lors de ce passage à la période climatique actuelle, plus humide, la nappe phréatique remonte. C’est à partir du moment où la nappe affleure à la surface en permanence qu’elle donne lesol saturé en eau des tourbières. »

Une ressource fossile

La plus vieille tourbière de France datée à ce jour, située dans les monts du Forez, dans le Massif central, aurait près de 13 300 ans. « Et en deux coups de godet, on peut tout massacrer en une semaine », ironise Hervé Cubizolle. En effet, si la tourbe se reconstitue plus rapidement que le pétrole – qui met près de 100 millions d’années à se former – une tourbière produit environ un millimètre de tourbe par an. « On estime qu’au bout de 10 000 ans, 2 à 20 % de la biomasse (animaux, végétaux…) initiale est transformée en tourbe », indique le géographe.

Dès le néolithique, la tourbe est utilisée comme matériau de construction dans les régions polaires de l’hémisphère Nord, de la Scandinavie à la Sibérie jusqu’au nord de l’Amérique, où elle servait d’isolant. Dans les régions arctiques de l’Amérique du Nord, les Inuits construisent leur habitat traditionnel, l’iglu, avec de la pierre et de la tourbe, parfois avec de la neige. Chez les Samis, dans le nord de la Scandinavie, le goahti, une maison conique à ossature en bois, était aussi recouvert de tourbe.

On retrouve également des traces de son exploitation comme combustible. Les plus anciennes preuves archéologiques se trouvent sur l’île de Barra, dans l’archipel des Hébrides, en Écosse, mais la présence ancienne des tourbières s’étend à tout le nord de l’Europe. « En Flandres, nous avons retrouvé des archives qui révèlent que la population de ces régions se chauffait grâce à la combustion de la tourbe, souligne Hervé Cubizolle. Mais elle devient très rapidement une denrée rare. Dès le XIIe siècle, cette ressource n’est plus accessible car déjà épuisée. L’exploitation se poursuit en Belgique, aux XIVe et XVe siècles, puis jusqu’aux Pays-Bas, qui continuent de l’exploiter jusqu’à la première révolution industrielle. »

En France, la tourbe est exploitée « de façon notable et prolongée », y compris dans des régions où la ressource en bois est abondante, écrivent les historiens de l’énergie Alexis Vrignon et François Jarrige dans leur ouvrage Face à la puissance (La Découverte, 2020). « Dans les Vosges, par exemple, la place de la tourbe dans le bouquet énergétique utilisé n’est pas anodine au XIXe siècle, mais elle correspond clairement à une parenthèse qui contribue à la transition énergétique de ce temps. » Avec la découverte du pétrole, les pays qui utilisaient la tourbe en substitution au charbon de bois l’abandonnent progressivement.

Du combustible au support de culture

À partir des années 1950, les industriels trouvent un autre moyen d’exploiter la tourbe. Plutôt que de la brûler comme combustible, elle sert l’agriculture productiviste en plein essor. La tourbe de sphaigne (un végétal qui la compose et qui a l’apparence d’une mousse) est en particulier très recherchée : « C’est elle qui donne la tourbe la plus riche en carbone, la plus difficile à décomposer », souligne le géographe Hervé Cubizolle. Si elle devient en quelques années quasi indispensable pour une partie du monde agricole et des apprentis jardiniers, c’est grâce à ses nombreux bénéfices : « Grâce à la tourbe, les maraîchers peuvent contrôler exactement la quantité d’azote, de potassium et d’éléments nutritifs qui est apportée à la plante, car les bactéries, les algues et les champignons ont un mal fou à décomposer la tourbe. Si le support de culture se décompose au fil des jours, on ne sait jamais ce qu’il faut apporter à la plante en termes de nutriments. La tourbe est un milieu très facile à contrôler, et par conséquent très recherché, en particulier par les pépiniéristes et les horticulteurs. »

« La quantité de carbone stockée dans les tourbières contient environ la moitié du carbone présent sous forme de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. »

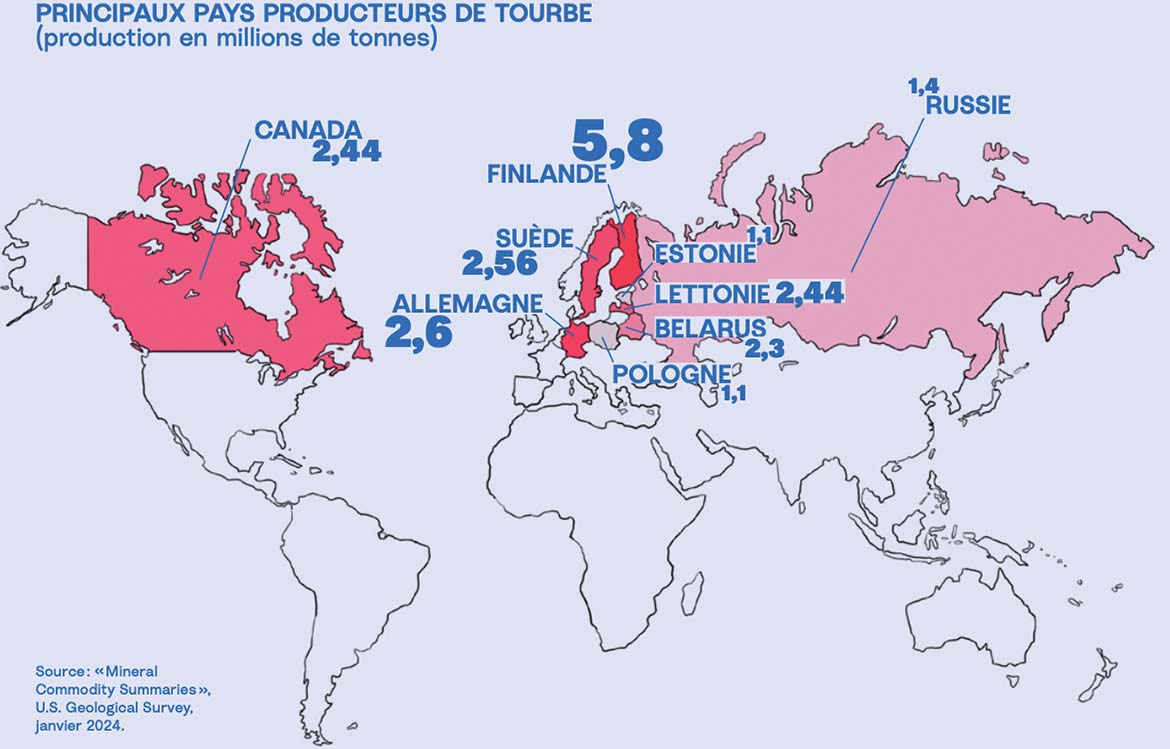

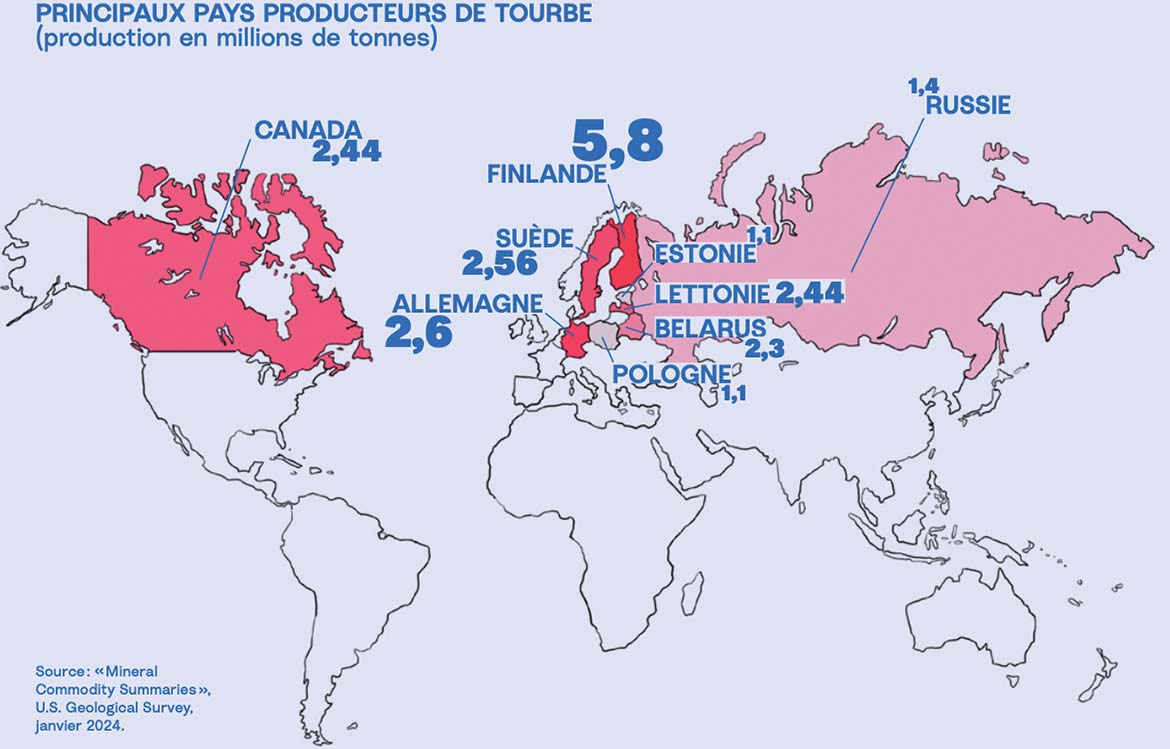

Aujourd’hui, les terreaux à base de tourbe se retrouvent dans la plupart des grandes enseignes de jardinage. Qu’elle soit « brune », « blonde » ou de « sphaigne », la tourbe est la principale matière première des terreaux commercialisés dans le monde, et représente plus de 50 % du volume total des terreaux vendus en France, selon Afaïa, le principal syndicat du secteur. Elle proviendrait majoritairement des pays baltes, de Finlande et d’Allemagne. La sphaigne seule est aussi commercialisée et la France en est l’un des principaux pays consommateurs.

Utilisée en particulier dans la composition du terreau haut de gamme réservé aux parcs floraux ou aux serres des muséums, elle provient essentiellement du sud des États-Unis, dans le Minnesota, du Chili, de Nouvelle-Zélande ou encore d’Australie. « Malheureusement, la plupart des tourbières ont été fortement détériorées, car les revendeurs fauchaient trop souvent », déplore Hervé Cubizolle. Cette récolte affecte gravement les écosystèmes tourbeux car le rythme d’exploitation est trop élevé : « Les producteurs ne respectent pas les recommandations des chercheurs d’espacer de 2 à 10 ans les récoltes selon les sites, d’épargner 30 % de la superficie, de ne pas utiliser d’engins lourds et enfin, de ne pas exploiter les tourbières situées en dessous de 600 mètres d’altitude où le climat, moins pluvieux, limite la capacité de régénération de l’écosystème. »

Si elle en est la composition principale, peut-on faire du terreau sans tourbe ? Sur son site, le Pôle-relais tourbières, un dispositif coordonné par la Fédération des conservatoires d’espaces naturels, dresse une liste des marques qui commercialisent du terreau sans utiliser de tourbe et l’Office français de la biodiversité (OFB) recommande aux particuliers l’utilisation de compost. « Angers, Bruxelles et Besançon ont adopté du terreau sans tourbe pour leurs pépinières, ce qui semblait impossible il y a quelques années pour les pépiniéristes, remarque Pierre Caessteker, chargé de mission zones humides et marais pour l’Office français de biodiversité (OFB). Ces avancées sont toutefois loin d’être suffisantes quand on sait que la destruction des zones humides, dont font partie les tourbières, est trois fois plus rapide que la déforestation à l’échelle mondiale. » Or à ce jour, aucune réglementation nationale ou européenne n’interdit l’usage de la tourbe dans les terreaux.

Les tourbières, puits de carbone naturels

En se formant pendant plusieurs milliers d’années, les tourbières ont emprisonné une grande quantité de carbone. « Elles fixent près de trois tonnes de carbone par hectare et par an par photosynthèse, mais environ 90 % de ce carbone repart dans l’atmosphère, en raison de la décomposition de la matière organique par les micro-organismes », écrit Daniel Gilbert, professeur à l’université de Franche-Comté, dans une revue éditée par la Société nationale de protection de la nature1.

Sondage pédologique dans les Sagnes du Breuil, Chastel-sur-Murat (15). ©Pierre Goubet

La décomposition, considérablement ralentie dans les tourbières, permet donc de piéger lentement – mais sûrement – le carbone. « À l’échelle mondiale, les tourbières constituent de gigantesques stocks de 300 à 500 gigatonnes de carbone, soit le tiers du carbone contenu dans tous les sols mondiaux, alors que les tourbières ne couvrent que 3 % de la surface des terres émergées », poursuit Daniel Gilbert2. En France, les données sont actuellement en train d’être collectées par une équipe de chercheurs qui travaillent à la publication d’un atlas ; les tourbières représenteraient environ 0,2 % de la surface et contiendraient 5 % du carbone des sols. « En détruisant une tourbière, on relargue délibérément du CO₂ dans l’atmosphère », rappelle le géographe Hervé Cubizolle qui fait partie du projet.

Quand les températures augmentent, l’équilibre fragile des tourbières est perturbé. C’est le cas de la tourbière de la Guette, dans le Cher, fragilisée depuis le milieu du XXe siècle par la construction d’une route départementale qui la traverse. Elle est suivie depuis 2012 par des scientifiques du CNRS et de l’université d’Orléans dans le cadre du Service national d’observation tourbières. « Près de la moitié des tourbières d’Europe sont dans un état dégradé à cause du changement d’occupation des sols, des activités d’extraction de tourbe, de l’agriculture et de l’évolution de l’urbanisme, et cette dégradation est accentuée par l’augmentation des sécheresses et des incendies », déplore Jean-Sébastien Moquet, maître de conférences à l’Institut des sciences de la Terre d’Orléans (ISTO) et coordinateur du site.

En étudiant le fonctionnement du cycle du carbone de ce site, les chercheurs espèrent comprendre ce que réserve le climat tempéré aux tourbières boréales. Car, plus les tourbières s’assèchent, plus elles relarguent le CO₂ stocké depuis des milliers d’années. « En 2014, nous avons mené des travaux pour permettre à cette tourbière d’être à nouveau saturée en eau, mais les années extrêmement sèches de 2017 à 2022 ont contrebalancé l’effet de la restauration », regrette Jean-Sébastien Moquet.

Le scientifique, présent sur le site depuis 2019, rappelle que « la quantité de carbone stockée dans les tourbières correspond à environ la moitié du carbone présent sous forme de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ». Les tourbières gelées par exemple – qui sont une composante importante du pergélisol – stockent une très grande quantité de carbone depuis plus de 10 000 ans. Le dégel rapide et massif de ces tourbières boréales est « un des points de bascule planétaire » en d’autres termes : un seuil critique pour le système climatique qui, une fois franchi, pourrait entraîner des effets irréversibles et globaux.

En France, la dernière exploitation de tourbe, dans le Cotentin, cessera ses activités en 2026. L’Europe prévoit quant à elle de restaurer 30 % des tourbières d’ici 2030. Or une étude parue en 20213 prédit que la demande mondiale de tourbe pour les substrats hors-sol pourrait doubler d’ici 2050. De quoi maintenir cette ressource en eau trouble encore pendant plusieurs années.

1. « Les tourbières, des milieux à redécouvrir », Le Courrier de la nature, Société nationale de protection de la nature, 2020.

2.Ibid.

3. Blok, C., Eveleens, B., Van Winkel, A. (2021), « Growing media for food and quality of life in the period 2020-2050 », Acta Horticulturae (1305), 2021.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don