Champ/contrechamp plan-plan

Le sérievore le plus étourdi aura fini par le remarquer : la série, c’est l’empire du champ/contrechamp. Cadrage serré sur protagoniste A, puis cadrage large dans le dos de A pour voir protagoniste B. Il faut bien ça, parce que dans une série, ça parle. Ça ne fait même que ça. Le champ/contrechamp est au service du dialogue, c’est-à-dire des personnages. Car au fond, il n’y a que ça qui importe, les personnages. Murielle et Jerry sont des miroirs de nous-mêmes, des éponges à affects, des supports à transfert : peu importe, le public ne s’attache pas aux intrigues, il ne veut que des Tyrion Lannister et des reines Elizabeth. D’ailleurs, c’est un document interne de Netflix qui le dit.

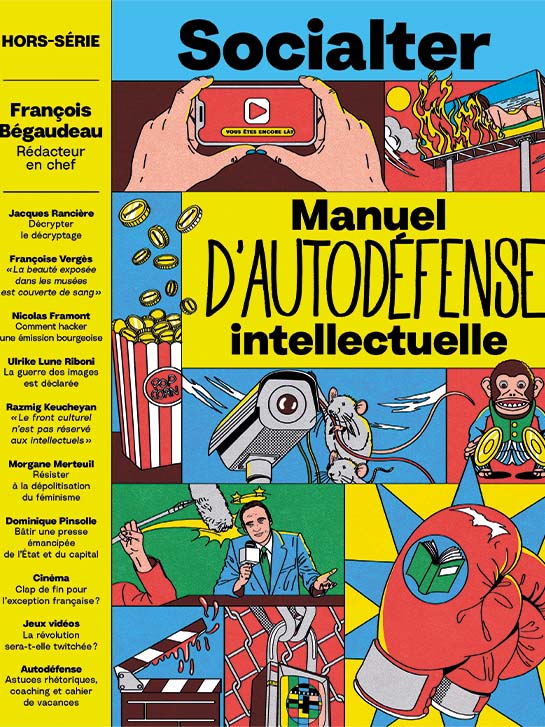

Article issu de notre hors-série « Manuel d'autodéfense intellectuelle » avec François Bégaudeau, en kiosque, librairie et sur notre boutique.

Perso A parle : champ. Perso B répond : contrechamp. Quelque 70 heures plus tard, rien n’a varié, même pas notre attention. Et rien d’autre n’a existé, non plus. Un plan sur la ville ? La ville n’est qu’un décor. Un plan sur des personnages non utiles à l’intrigue ? Ils ne sont que des figurants. Champ/contrechamp. Champ/contrechamp.

Une intrigue, vite !

Si le public reste pour les personnages, il est venu là pour une intrigue. L’intrigue est accessoire, mais elle est première : c’est ce qu’on vend au spectateur. Si l’intrigue faiblit, dès qu’elle faiblit, le roi est nu. Et pour qu’il y ait une bonne intrigue, il faut certes des idées, mais il faut aussi de la vitesse. La vitesse, c’est l’entrave à l’ennui : pas le temps de penser, pas le temps de douter. Pourquoi on est là, au fait ? On ne sait plus, mais on y est. La mise en scène est totalement acquise à cet impératif. Facile : le personnage A entre en scène, musique, il se déplace, il dialogue avec personnage B, il donne une information utile à l’intrigue, fin de scène. 45 secondes, 1 minute 30… Si la scène a duré plus d’une poignée de minutes, c’est un climax de la saison. Plus de dix, un épisode d’antho-logie. Fin de scène, et c’est reparti, sans transition. Pas le temps de s’ennuyer, donc, puisque la série confond l’ennui que produit le vide de sens ou l’absence de motif, et l’ennui qui éclot d’une dissonance de rythme, d’une lenteur imposée mais qui donne le temps. Le roi est nu.

Un dernier épisode, juste un dernier

La vitesse n’est pas tout, encore faut-il le rythme. Le cœur battant de l’intrigue, c’est le rebondissement, dont la fréquence est généralement proportionnellement inverse à l’épaisseur du scénario : plus c’est mou, plus ça rebondit. Le rebondissement, c’est le shoot du série--addict, qui binge les saisons comme on vide des pintes en Écosse. Deleuze le disait : « Quand on boit, ce à quoi on veut arriver, c’est au dernier verre ; un alcoolique c’est quelqu’un qui ne cesse pas d’arrêter de boire. » D’ailleurs, quand on est pris par une série, on compte les heures libres qu’il nous reste le soir : combien d’épisodes on pourrait y fourrer avant de devoir dormir ? « L’alcoolique évalue ce qu’il peut tenir avant de s’écrouler », Deleuze encore. Mais comme on sait, le problème du junkie, c’est qu’il doit prendre toujours plus pour jouir toujours moins. La série doit donc dealer des rebondissements, des retournements, des événements dont l’exemple canonique restera pour toujours le cliffhanger de fin d’épisode. Parce qu’il ne faut surtout pas décrocher.

Un univers calibré

On vient à la série industrielle pour ses personnages, pour l’intrigue, pour le shoot, et aussi pour l’univers. On cherche des univers comme on cherche son confort : on ne veut pas être mis en danger, et pour autant on a peur de s’ennuyer. L’impératif de la série industrialisée est de camoufler la répétition, de maquiller l’addiction en réinventant l’addition. Univers zombies + univers arts martiaux = invasion zombie dans le Japon médiéval. Univers zombies + intellos qui n’assument pas = The Last of Us. L’addition des publics et des préférences ouvre une recombinaison infinie des goûts et des couleurs, X + Y sur le mode AB testing : A ne marche pas, on testera B, etc. On dirait du ChatGPT, bêtise artificielle incluse. Et parfois, même pas besoin de mobiliser les algorithmes : on peut se contenter de décliner. Préquel, séquel, série-verse, reboot, spin-off... Game of Thrones est dorénavant un univers : on peut frustrer, on peut choquer, on peut même décevoir, mais on ne peut pas arrêter.

Et tout sera révélé

La nature a horreur du vide, et la série aussi. Chaque enjeu doit faire l’objet d’une mise en lumière. On épouille jusqu’au derme : le personnage A approche de la quarantaine, il nous faudra une crise de la quarantaine. Le personnage B a-t-il vécu un drame, ce drame fera l’objet de flashbacks, clef de compréhension de sa situation présente. Pour que rien ne soit laissé à l’interprétation, tout doit être dit : d’ailleurs, c’est le rôle des personnages, qui passent leur temps à parler. Pas de tout et de rien, comme dans la vie, ils passent leur temps à rappeler aux spectateurs ce qu’ils doivent comprendre, ou à leur rappeler pourquoi ils sont encore là alors qu’ils s’ennuient depuis déjà trois saisons. L’insoutenable de cette éluci-dation a produit sa soupape : la série mindgame. Ou mindfuck. Ou Nolan-esque. Bref, une série où on aime se faire fouetter en n’y comprenant rien, ou en y comprenant trop tard – ce qui inclue généralement flashbacks ou voyage temporel. Pas de panique : là aussi, tout sera révélé – lors du final. Une bonne raison de rester.

Suspension de la critique

La force de la série industrielle, c’est qu’on ne peut rien en dire, encore moins y avoir à redire. La série feuilletonnée d’une semaine à l’autre peut certes encore donner lieu à des discussions, mais uniquement sur sa dimension narrative : ce qu’il s’est passé dans le dernier épisode, que va-t-il se passer dans le prochain. La discussion sur les séries comme objet culturel ou artistique prend généralement cette forme : « Tu as vu la série Y ? » « Oui. » « Et t’en as pensé quoi ? » « J’ai bien aimé. Et toi tu as vu la série Z ? » « J’ai bof accroché. » Etc. Le cinéma avait inventé la suspension de l’incrédulité (on y croit même si c’est invraisemblable), la série a inventé la suspension de la critique. Écrasés sous une montagne d’épisodes, une avalanche de rebondissements et une coulée de messages, nous sommes bien incapables de savoir par quel bout prendre une série, à part commenter ses personnages et ses choix narratifs. Et d’ailleurs, que reste-t-il à dire ? Les personnages sont souvent ambigus (« complexes »), les nœuds sont élucidés, les conflits résolus… Conforme au nouvel esprit du capitalisme, la série a intégré la critique pour mieux la désarmer.

Soutenez Socialter

Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !

S'abonnerFaire un don