Il y a d’abord eu l’odeur pestilentielle, explique un habitant de Taulé, petit village du pays du Léon dans le Finistère, cœur battant de l’agro-industrie bretonne. Puis, des poissons morts ont été retrouvés par centaines dans la rivière locale, la Penzé. Des jeunes saumons, par exemple, qui empruntent ce chemin pour leur migration annuelle au Groenland. Début avril 2021, leurs corps sont étalés sur les rives par un groupe de pêcheurs indignés.« La rivière est foutue pour plusieurs années ! C’est tout le cycle de reproduction du saumon, une espèce en danger, qui est menacé ! » dénoncent-ils dans le quotidien local, Le Télégramme.

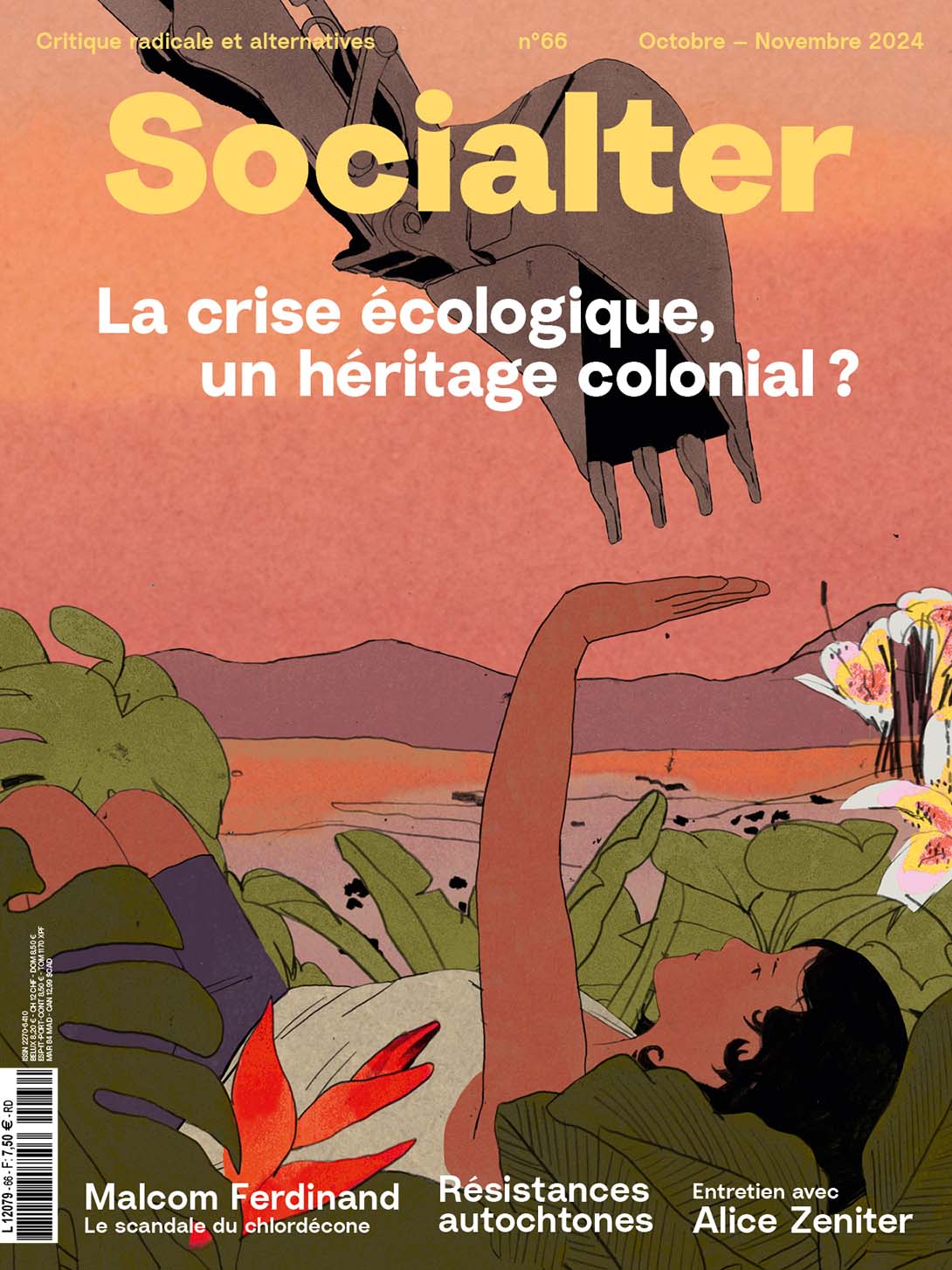

Enquête issue de notre n°66, en kiosque, librairie, à la commande ou sur abonnement.

L’origine du carnage est vite établie : fuite de lisier. Entre 100 000 et 300 000 litres de déjections porcines ont terminé dans la rivière. Un incident banal en Bretagne. Ces déversements accidentels se produisent au moins une fois par mois dans la région selon la base de données publiques Aria (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) qui recense les incidents portant atteinte à la santé, la sécurité publique ou l’environnement. Dansle Finistère – qui concentre la moitié de la production nationale de cochons élevés de façon industrielle – des dizaines d’autres cours d’eau ont été anéantis pour la même raison, le Jet, la Flèche, la Mignonne, le Belon… Ces accidents à...