Casser la matrice de la croissance, intenable dans un monde fini où la production est moins source de valeur ajoutée que de coûts sociaux et écologiques, implique de questionner la place du travail dans un horizon décroissant. Mais s’autoriser à l’interroger revient à heurter un, si ce n’est le pilier de notre société de croissance, fondée sur la logique « travailler plus pour gagner plus pour consommer plus ».

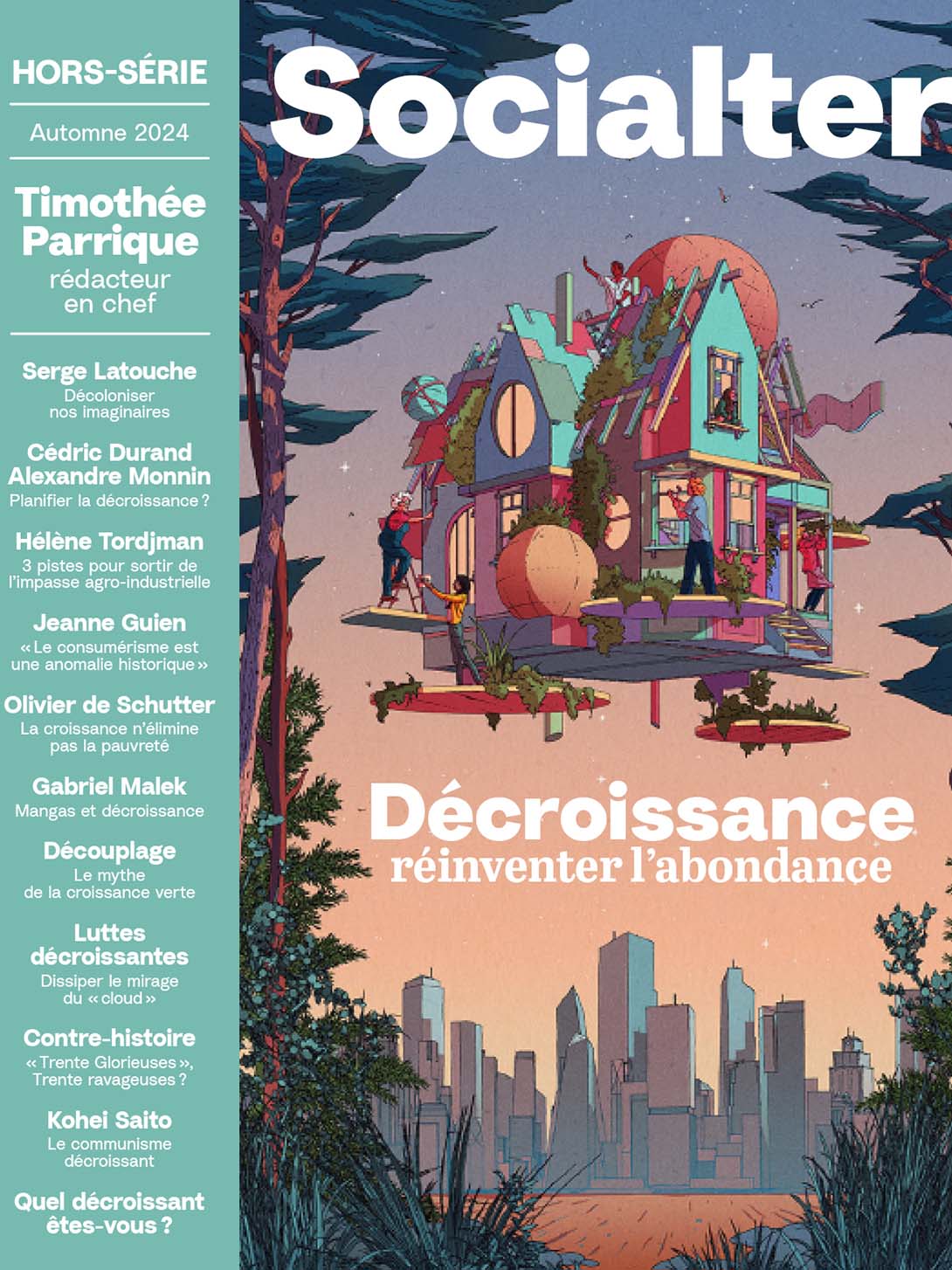

Article à retrouver dans notre hors-série « Décroissance : Réinventer l'abondance », disponible en kiosque, librairie et sur notre boutique.

En témoignent les crispations immédiates que suscitent les débats sur la décroissance, où l’avenir du travail est souvent l’un des premiers arguments de ses détracteurs pour délégitimer le projet. Sur le plan moral, il lui est reproché de s’attaquer à la « valeur travail » et de promouvoir une oisiveté entendue comme fainéantise. Sur le plan socio-économique est agité le chiffon rouge de la catastrophe sociale à venir.

Cette place centrale accordée au travail, indépendamment de sa finalité, est d’autant plus paradoxale que le but d’une économie est de « contenter les besoins de tous de la façon la plus parcimonieuse possible en utilisant le moins de ressources et le moins de travail », explique l’économiste Timothée Parrique. Outre l’urgence écologique, d’autres symptômes d’un malaise autour du travail et de ses conditions invitent à s’y...