Guyane française, 2003. Une équipe de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), organisme de recherche public financé par l’État, atterrit à l’aéroport international de Cayenne Félix-Éboué. La mission qui les amène : recueillir, auprès de 117 personnes issues des communautés Kali’na, Palikur mais aussi un Hmong, des Créoles et des Brésiliens, leurs connaissances traditionnelles sur le traitement du paludisme.

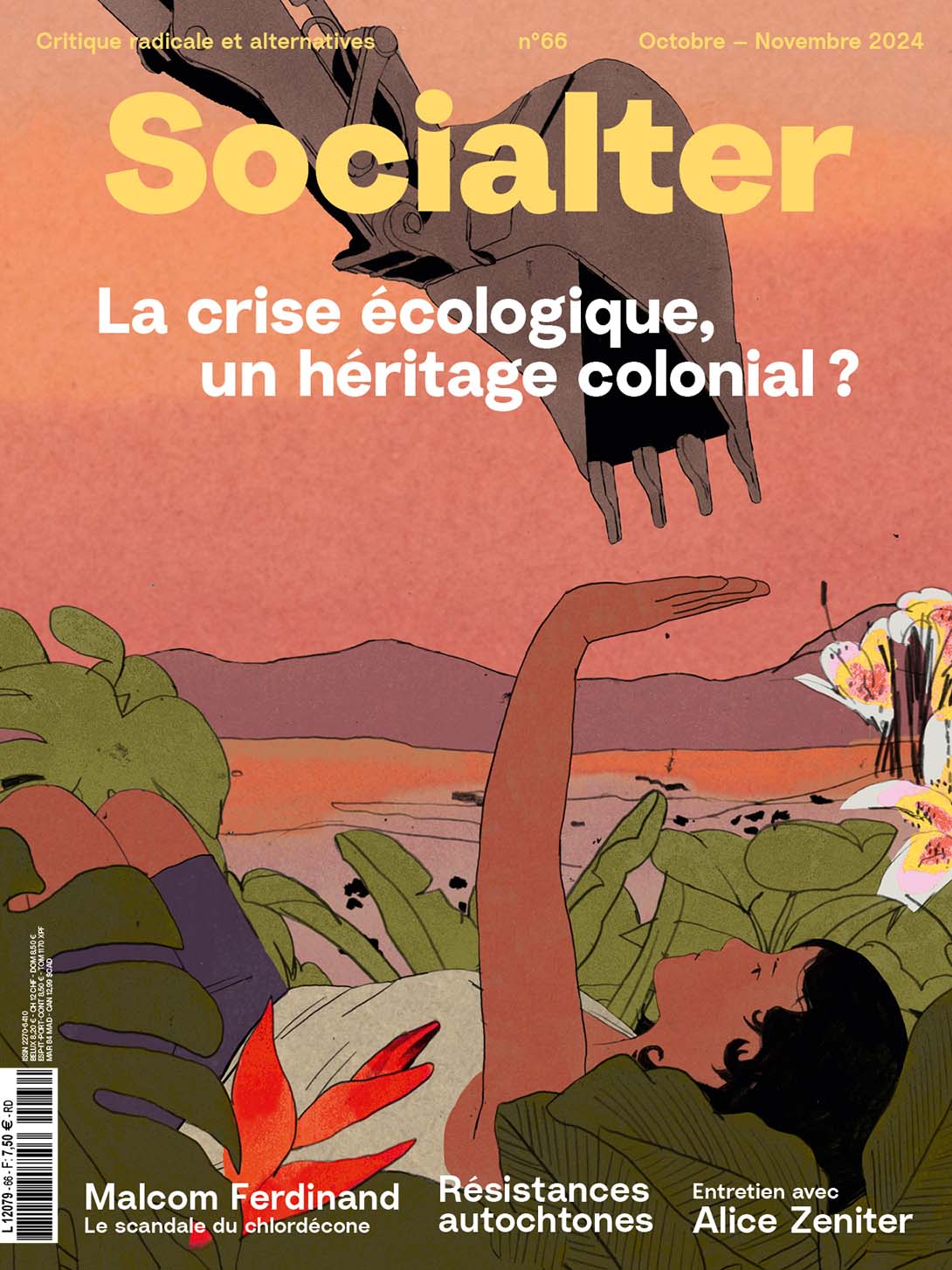

Article issu de notre n°66, en librairie et à la commande.

En quelques semaines, le projet de recherche conduit à l’identification de 45 remèdes traditionnels et de 27 plantes, dont celle qui sera au cœur de vingt ans de combat judiciaire : Quassia amara, un arbuste tropical dont les propriétés antipaludéennes sont connues des populations locales depuis… le XVIIIe siècle. Elles ont été mises en évidence par Graman Quassi, un esclave affranchi du Suriname devenu médecin et sorcier, qui donna son nom à la plante.

Alors, quand de retour dans l’Héxagone, l’équipe de l’IRD dépose une demande de brevet portant sur l’utilisation de la plante pour le traitement du paludisme, à laquelle les populations autochtones ne sont associées ni comme titulaires ni comme inventeurs, « l’indignation gagne les peuples interrogés, les autorités locales et les chercheurs qui s’intéressent à la notion d’appropriation du vivant, c’est à dire, peu de monde », se souvient Marion Veber, membre du conseil...